Gorée sans les esclaves

Chapitres :

I. Une histoire documentée, légitimité des sources

II. L’esclavage au Sénégal

III. La traite négrière

IV. Gorée sans les esclaves

IV. Gorée sans les esclaves

L’occupation permanente de Gorée par les Français à partir de 1677 incita les indigènes à s’y installer, dans la perspective de quelque prospérité.

Leur population, à laquelle s’ajoutait une descendance métisse croissante, fut de plus en plus nombreuse. Cette installation se faisait sans procédure juridique jusqu’en 1763, année de la mise en œuvre d’une administration royale dans l’île, jusqu’alors administrée directement par le directeur des compagnies à monopole.

Selon Golbéry, la population de Gorée s’élevait en 1785, année de l’abolition des privilèges et de la liberté de commerce, à mille huit cent quarante habitants dont mille quarante-quatre captifs de case (domestiques) et deux cents esclaves « qui circulaient comme objet de commerce » pour cent seize propriétaires Noirs ou Mulâtres (418). Aujourd’hui, la population de Gorée est officiellement de mille deux cents résidents, mais peut-être deux mille selon la municipalité.

L’égalité de droit avec les Européens des colonies fut accordée aux indigènes libres le 4 avril 1792, par décret pris par l’Assemblée nationale législative de la première république française. Cette citoyenneté était limitée à l’exercice des droits civils et politiques sous réserves de certaines conditions, elle donnait notamment le droit de vote aux contribuables. Les citoyens indigènes ne renonçaient pas pour autant à leur statut d’origine et pouvaient dépendre de tribunaux coutumiers pour leurs affaires privées. La pleine citoyenneté était acquise après renoncement au statut d’origine, par une demande de naturalisation et d’adhésion au droit civil français.

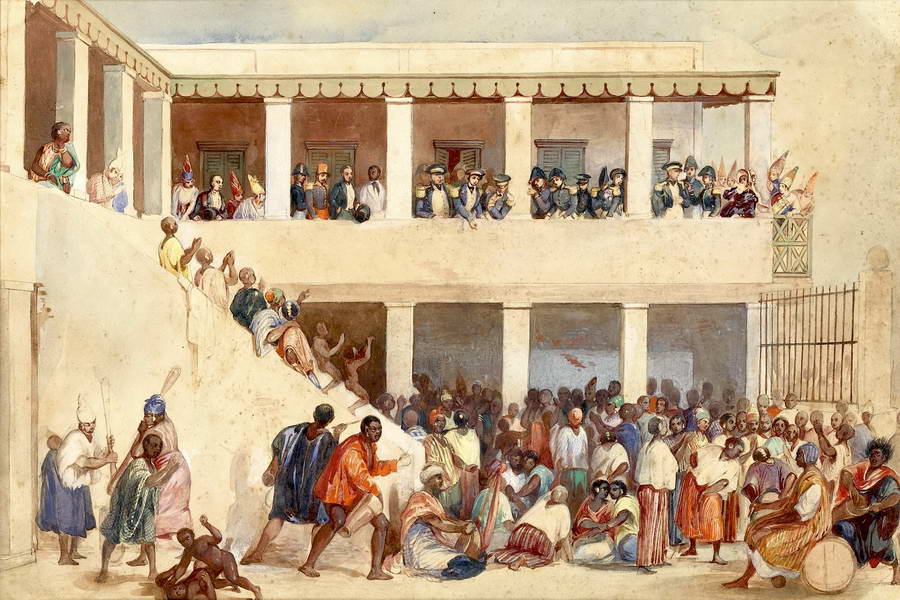

Chez les indigènes libres, la hiérarchie sociale était théoriquement inexistante, mais en réalité structurée par les castes et les origines ethniques, et la classe des signares occupa rapidement une place économique et politique prépondérante, au bénéfice de leurs maris européens. Elles conduisaient des affaires pour le compte de ces maris temporaires et obtenaient des marchandises qu’on refusait aux employés, pour les exhiber ensuite comme leur privilège.

Leur statut social était déterminé par la propriété de maisons et de cases, mais aussi par le nombre d’esclaves domestiques, qui constituaient une véritable cour et un signe extérieur de richesse. Ces signares représentaient une stabilité sociale et économique dans une société dirigée par des fonctionnaires qui restaient très peu de temps à Gorée.

La bourgeoisie mulâtre des signares assurait la permanence des usages d’une vie civile originale que n’avait pas connue l’Afrique de l’Ouest avant l’arrivée des Européens. De ce fait, il semble que ce furent elles qui, en étant maîtresses des Blancs, étaient maîtresses de l’île.

Le Commissaire Général Joseph-Alexandre Le Brasseur, qui fut Ordonnateur à Gorée de 1774 à 1777, était contre la libéralisation du commerce au profit des habitants, au prétexte, disait-il, que les signares s’attacheraient à leurs esclaves et n’en vendraient pas un seul.

Soixante-dix ans plus tard, l’Abbé Boilat confirme que ces captifs des signares étaient traités comme des enfants de la maison (403). Rappelons que Boilat était fils d’une signare de Saint-Louis.

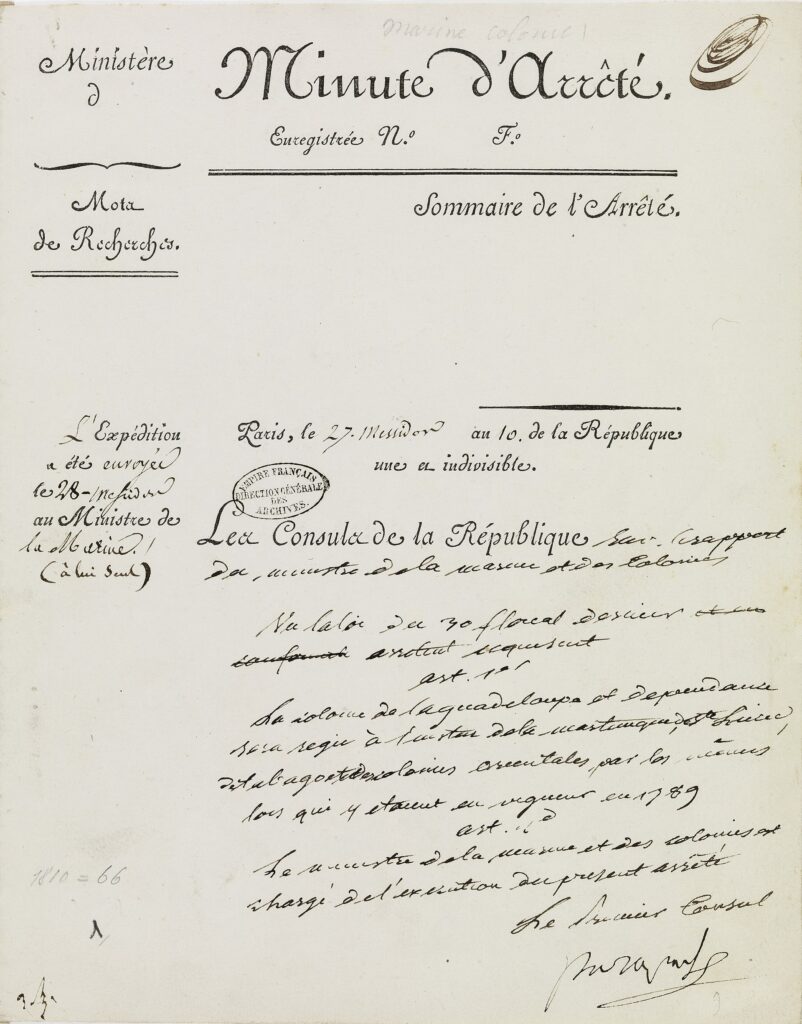

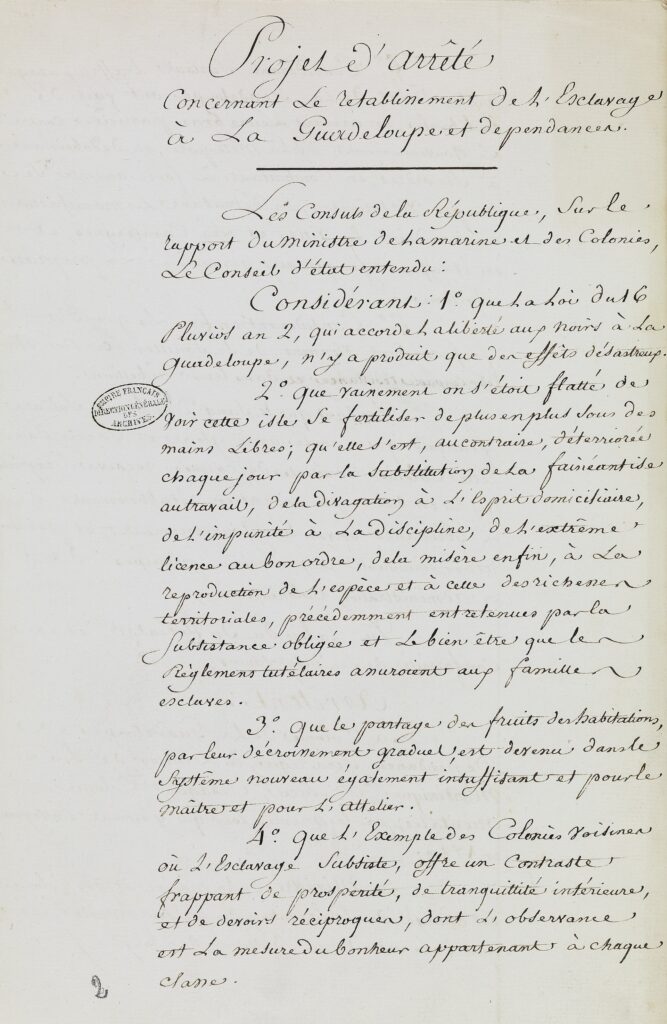

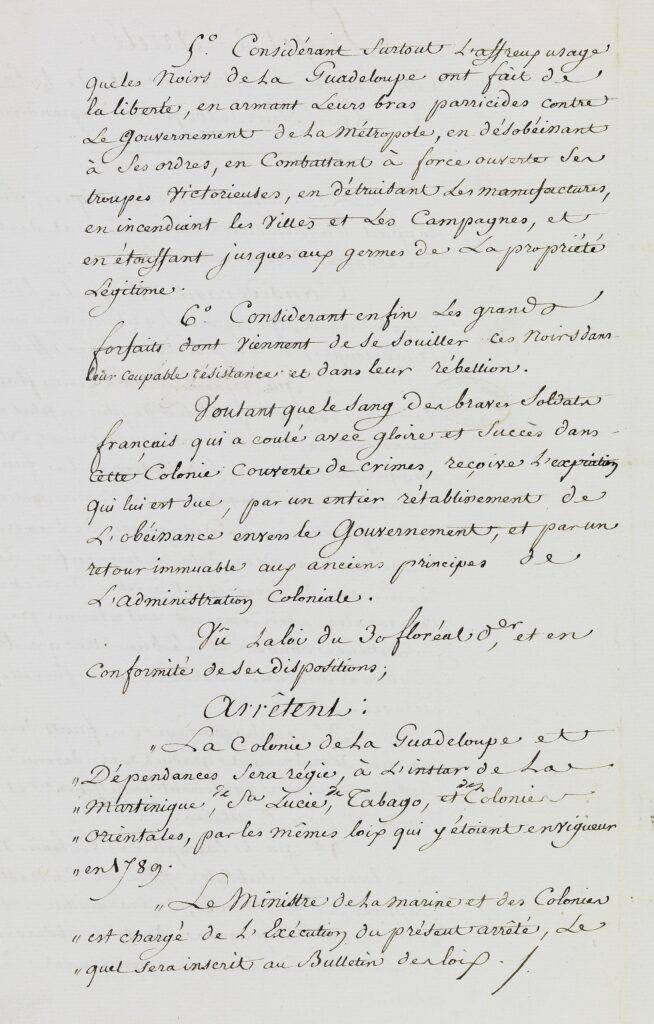

Dans les possessions françaises, la traite fut interdite de facto par le décret d’abolition de l’esclavage du 4 février 1794. Mais le régime antérieur à 1789, donc esclavagiste, fut rétabli par Napoléon le 16 juillet 1802 pour sortir la Guadeloupe et la Guyane de l’effondrement socio-économique et de l’instabilité civile dans lesquels ces colonies sombraient depuis l’abolition, selon l’argument préparatoire explicite.

La Guadeloupe se retrouvait également désavantagée pour ses coûts de production par rapport à la Martinique, qui venait d’être rendue à la France avec son régime esclavagiste.

En effet, les Britanniques qui avaient pris possession de cette colonie le 21 mars 1794, y avaient maintenu l’esclavage.

L’autre concurrence régionale était la très précieuse Saint-Domingue, toujours française mais autonome depuis le 9 mai 1801, qui produisait à l’époque la moitié du café et du coton mondial et le tiers du sucre, sous un régime de travaux forcés instauré par le Règlement sur les cultures publié le 12 octobre 1800 par le général Toussaint-Louverture qui s’autoproclamera Gouverneur à Vie sept mois plus tard.

Par les accords du 7 mai 1802, celui-ci obtînt du Général Charles Leclerc, beau-frère de Napoléon, que l’esclavage ne soit pas rétabli à Saint-Domingue. Ce qui devait, pensait-il, lui ménager un potentiel d’hommes libres plus enclins à le soutenir que ne l’aurait fait une population d’esclaves.

En cette époque tendue par le chaos postrévolutionnaire, où les puissances européennes se déchiraient pour préserver leurs prérogatives, mais aussi se bousculaient pour entrer dans le monde moderne, le régime esclavagiste, déjà contraire aux nouveaux principes humanistes, devint l’enjeu d’intérêts géopolitiques sur fond de partage des colonies et d’émergence des premières autonomies et indépendances comme Saint-Domingue qui deviendra la République d’Haïti (1804) ou de nouvelles nations comme les Etats-Unis (1776).

Lors de son retour au pouvoir en 1815, Napoléon signe, pour la France, le décret d’abolition de la traite, conformément aux principes initiés par le traité de paix conclu avec les Anglais le 30 mai 1814 à Paris et en application des dispositions du congrès de Vienne, négociées pour la France de Louis XVIII par Talleyrand.

L’Empereur ayant été de nouveau destitué, Louis XVIII confirme l’abolition de la traite par la loi du 15 avril 1818. Cette interdiction portait sur la traite et ne concernait pas l’esclavage qui ne fut aboli qu’en 1833 par l’Angleterre et de nouveau en 1848 par la France, « considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu’il est une violation flagrante du dogme républicain : Liberté-Egalité-Fraternité ».

Les termes du décret du 27 avril 1848 reprennent ainsi l’esprit et la lettre qui avaient prévalu pour la rédaction du premier décret d’abolition en date du 4 février 1794 publié par la Convention nationale.

La décision royale de 1818 est encore confirmée et complétée par des lois, entre autres celle du 25 avril 1827 (Charles X), qui établit que la traite est un crime, ce que confirme une autre loi du 22 février 1831 (Louis-Philippe 1er).

Cette succession de lois montre que les négriers pouvaient profiter encore clandestinement de la difficulté à faire respecter cette coûteuse interdiction que chaque nouveau gouvernement devait réaffirmer.

Par exemple, une Décision royale du 3 août 1825 accorde une prime de cent francs par tête d’esclave pour la capture de navires négriers.

En 1831, un accord bilatéral franco-anglais est signé pour une surveillance réciproque des chargements sur la côte d’Afrique, mais l’ingérence anglaise a du mal à l’emporter sur le manque de conviction d’une France qui a bien interdit la traite mais n’a pas encore aboli l’esclavage sur le sol de ses colonies.

Les esclaves libérés par les patrouilles anglaises sont débarqués sur la côte de Guinée, à Freetown, ville de Sierra Leone fondée en 1787 par les Britanniques, et contraints aux travaux forcés pour le rachat de leur liberté.

Cette colonie est voisine de l’établissement de Monrovia, fondé en 1822 par l’American Colonization Society pour y installer les esclaves américains qu’elle réussissait à racheter (quinze mille sur 25 ans).

Le Liberia devient république indépendante le 26 juillet 1847, mais les autochtones sont bientôt soumis aux travaux forcés par les Américano-Libériens et subissent une injustice sociale systématique et ségrégationniste.

Boilat rapporte que Gorée abrita deux cent cinquante esclaves pris en 1846 à un bateau négrier brésilien, l’Elizia, au large des côtes angolaises (403).

En 1849, un an après l’abolition de l’esclavage, les affranchis survivants furent installés à Libreville au Gabon, village fondé par Edouard Bouët-Willaumez avec l’accord du Roi Denis (Antchoué Komé Rapontcombo).

Commandant de la flotte des quinze bâtiments de la division navale des côtes occidentales d’Afrique, le capitaine de vaisseau Edouard Bouët-Willaumez s’était vu confier à l’automne 1848 l’importante mission de pourchasser «à outrance la traite des Noirs qui commençait à s’abriter audacieusement sous nos couleurs : de l’attaquer même dans sa source en détruisant les repaires de négriers»(407).

Après six mois de préparatifs et de manœuvres à Gorée, cette expédition partit en février 1849 pour les côtes d’Afrique équatoriale où le trafic humain continuait de sévir au profit principalement du Brésil.

L’officier observe que partout où la traite esclavagiste est éradiquée, la confiance reparaît et les échanges commerciaux avec les Français se développent immédiatement.

Il note que sur le journal du bâtiment stationnaire de Gorée, se trouvent enregistrés en 1849, les mouillages de cent trente cinq bâtiments de commerce français de plus de cent tonneaux et cent trente bâtiments de moindre tonnage.

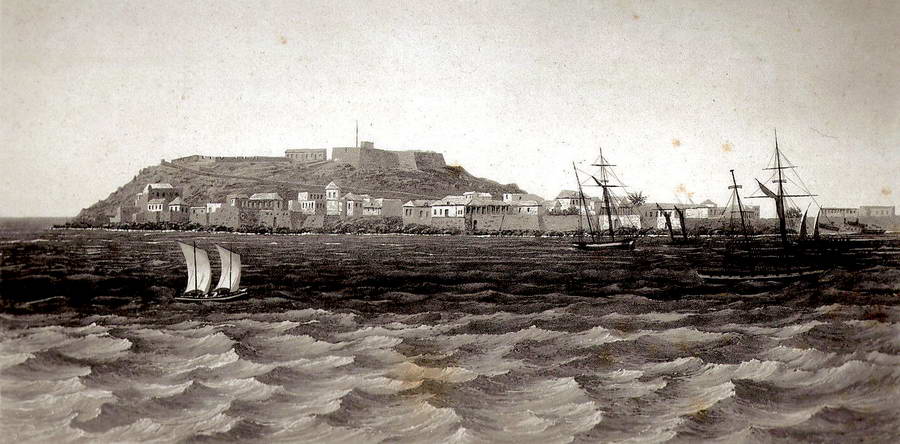

A partir de 1848, année de l’abolition de l’esclavage dans toutes les colonies françaises, Gorée est censée ne plus abriter d’esclaves. L’assèchement social et économique qui s’ensuivit et les épidémies de fièvre jaune qui survinrent en 1830, 1837, 1859, 1866, 1878 et 1881, précipitèrent le déclin démographique de l’île, à laquelle la fondation de Dakar allait porter le coup de grâce.

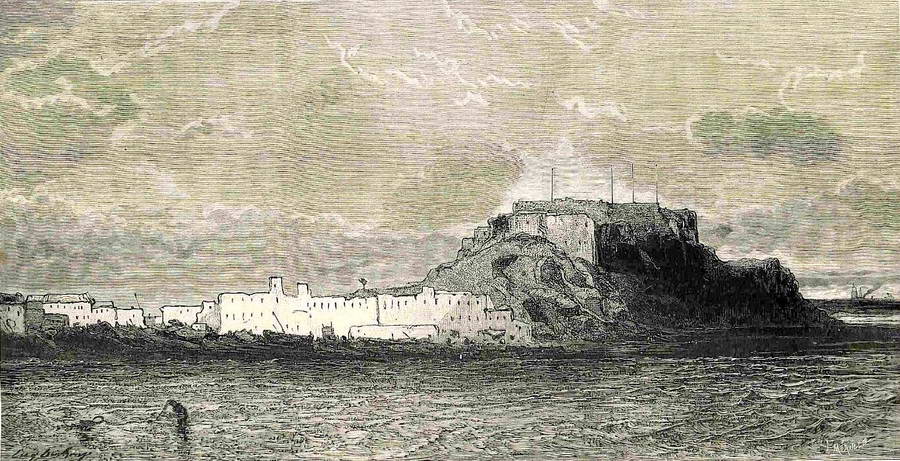

Gorée convalescente

Dans un article paru dans le journal universel L’Illustration en 1850 (406), le lieutenant de vaisseau Auguste Bouët (frère d’Edouard Bouët-Willaumez, cité supra) évoque la surpopulation et la dégradation socio-économique de Gorée au lendemain de l’abolition de l’esclavage : l’île compte six mille âmes qui encombrent les terrasses et les galeries des maisons, les toitures fuient, le fort Castel est chancelant et l’embarcadère a dû être démoli par sécurité. Dans sa description pourtant sans indulgence, il ne fait pas mention de captiveries ni d’aucune maison aux esclaves.

En 1860, dix ans après cette description de l’île de Gorée par Auguste Bouët, l’écrivain Louis d’Estampes y observe une certaine activité, qu’il rapporte dans son ouvrage La France au Pays noir : «les maisons, concentrées dans des rues étroites, comptaient plus de cafés, d’auberges que d’habitants. A chaque porte, on rencontrait aussi des magasins où l’on s’approvisionnait en vue des campagnes de mer» (415).

Rappelons que Gorée avait été déclarée port franc depuis le 8 février 1853.

On peut s’interroger sur ce qu’est devenue la surpopulation qui avait impressionné Bouët dix ans plus tôt, quand d’Estampes compte plus de débits de boisson que d’habitants.

On observe par ailleurs que les maisons converties en commerce ne rappellent pas à l’écrivain l’utilisation plus sulfureuse qui aurait pu être faite de ces magasins quelques décennies plus tôt.

Justement, dans un ouvrage intitulé Les Maladies du Sénégal, le docteur Alfred Borius procède à une description diagnostique des maisons de Gorée qu’il établit lors de son séjour au Sénégal de 1870 à 1875 : «[elles] sont généralement bâties en pierre [… et] sont élevées d’un premier étage sur rez-de-chaussée, ordinairement surmontées d’une terrasse. Ces terrasses servent, comme à Saint-Louis, à recueillir l’eau des pluies, que des gouttières conduisent dans les citernes. Elles servent aussi de lieu de promenades aux habitants qui viennent, à certaines heures, respirer plus librement qu’ils ne pourraient le faire dans les rues ou sur la place […]. Les rez-de-chaussée des maisons servent surtout de magasins ; les Noirs s’y entassent avec leur famille dans des conditions hygiéniques des plus mauvaises. Les maisons sont mal entretenues […]. Certains quartiers de la ville ont le triste aspect de ruines. Bien souvent, l’intérieur des maisons ressemble à l’extérieur» (405).

Il rappelle qu’en 1866 la population de Gorée comptait deux mille six cents Noirs, la plupart Ouolofs, sept cent soixante-six Mulâtres, cent trois Européens civils et deux cent cinquante Européens fonctionnaires ou militaires.

Pour le médecin, l’ambiance morose ne paraît pas propice à se soucier d’une mémoire esclavagiste que pourrait évoquer une maison plutôt qu’une autre, ni même leurs magasins en rez-de-chaussée.

Notons que d’importants travaux seront réalisés dans les années 1880 sur les ressources propres de la colonie : débarcadères, warf métallique de deux cent cinquante mètres, assainissement et infrastructures.

Lors de son séjour au Sénégal en 1880, le commissaire de la Marine, Eugène Marie Joseph Daguerre de Hureau, constate effectivement que Gorée, siège du tribunal et des principales maisons de commerce, est le centre le plus actif des transactions avec la côte sud (411).

Malgré sa probable connaissance historique de l’île de par sa formation et son affectation au service des colonies, le commissaire n’exprime rien du sentiment qu’aurait pu lui inspirer le fait de fouler le sable des routes de l’esclavage.

Dans ses souvenirs africains publiés en 1897 sous le titre Au Pays des Woloffs, l’ancien traitant du Sénégal, Joseph du Sorbiers de La Tourrasse, n’écrit rien non plus sur les stigmates de l’ancienne traite, qu’il n’avait peut-être pas à l’esprit lors de sa visite de l’île : «Les constructions qui datent de la prospérité de Gorée sont grandes et belles sur les quais. Il n’en est pas de même des maisons qui sont dans les rues avoisinantes. Dans leurs cours intérieures, étroites et privées d’air, grouille et pullule une population noire de la plus détestable saleté» (426).

Pas de cachots ni de captiveries dans l’observation de Sorbiers de La Tourrasse malgré la curiosité et l’intérêt qu’il porte aux intérieurs des maisons.

Dans un rapport de mission pour les Chambres de Commerce du Nord, publié en 1900 sous le titre Voyage au Sénégal et au Soudan (423), le journaliste Eugène Lagrillière-Beauclerc donne une description technique de l’île : il rappelle quand même que «Gorée fut longtemps le point principal de la traite sur la côte occidentale», et que la diminution de sa population est due à l’extension des ports de Dakar et de Rufisque, mais que cette «décadence commerciale de Gorée ne lui a toutefois rien enlevé de son importance stratégique». «En parcourant Gorée», dit-il, «on se sent en présence d’une ville jadis riche, et qui donne le spectacle attristant de sa splendeur disparue. Il reste environ une quinzaine de maisons de commerce françaises, américaines (Strickland & Tulian) et anglaises, d’une certaine importance et qui donnent une note de vitalité à la ville».

Cependant, l’île qui étendait jadis son influence jusqu’au Gabon et la Sierra Leone «semble aujourd’hui quelque gigantesque ruine, souvenir de grandes choses disparues».

Lagrillière-Beauclerc espère que les investissements lourds qui seront prochainement réalisés pour le développement de Dakar profiteront à Gorée pour une reconversion qui saura prendre en compte ses atouts sanitaires et géostratégiques.

Même si l’auteur en rappelle le passé négrier, le Gorée de Lagrillière-Beauclerc ne se préoccupe plus, semble-t-il, du souvenir funeste d’une traite abolie depuis déjà un siècle dans l’île : le journaliste n’en relève ni les traces matérielles ni les témoignages oraux.

Quand ils s’en souviennent, le passé esclavagiste de l’île ne semble pas inspirer la moindre empathie de la part de La Tourrasse et de Lagrillière-Beauclerc qui évoquent la splendeur disparue pour l’un et la prospérité des bâtisseurs pour l’autre.

L’ÎLE DES SOUPIRS

C’est en 1919, dans le récit intitulé Notre Vieux Sénégal, que les murs commencent à parler sous la plume du docteur Léon d’Anfreville de Jusquet de La Salle : à l’époque de la traite négrière, «toute cette population mêlée (Européens, Mulâtres et Noirs libres), jouisseuse et sans scrupules, se livrait à une fête grossière et ininterrompue. […] et sans doute, car la place manquait en ville, dansaient-ils au-dessus des captifs entassés, avant l’embarquement, dans leurs magasins mal éclairés d’étroites ouvertures. On peut du reste encore lire gravé dans la pierre, au-dessus des portes de quelques-unes de ces garderies, le nombre d’hommes qu’elles pouvaient contenir. Cette période de prospérité se prolongea jusqu’à la suppression de la traite en 1848 »(sic) (425).

L’aspect de l’île en 1919 était-il si sinistre que l’auteur confonde la traite négrière avec l’esclavage pour ce qui concerne l’abolition de 1848 ?

Les magasins sombres situés en rez-de-chaussée des maisons renvoient sans doute plus facilement à l’image des hommes enchaînés plutôt qu’à celle de la vie domestique et commerçante. Ces pièces sordides et glauques sont suspectes, leur obscurité inquiétante forgera la certitude d’une activité négrière dans ces maisons.

La prospérité de l’île, le manque de place pour danser (des gravures montrant des danses à Gorée les situent pourtant dans la cour des maisons) et la continuité des fêtes grossières paraissent à l’évidence exagérés sinon fantaisistes et contraires aux descriptions, rapports et notes administratives du XVIIIe : «le séjour de Gorée était des plus pénibles» constate le professeur J. Machat (427) à la lecture des multiples textes qui témoignent qu’à cette époque de la traite humaine, l’île est un rocher nu et délabré, stérile et sec, où l’eau manque, où les officiers sont logés chez l’habitant (signares ?) dans leurs maisons de paille, et où l’insécurité est ressentie en permanence avec les populations du Cap Vert qui pouvaient «surprendre la garnison et l’égorger pour piller les marchandises» selon un rapport de 1773 du Sieur Doumet.

C’est la présence des signares, dont la débauche qu’on leur attribue est répétée à l’envi, de récit en récit, qui contribuera à forger cette image scandaleuse de Gorée, que dénonce déjà d’Anfreville de La Salle en 1919, et qui, entérinée par Gaffiot en 1931, alimentera le discours sur la Maison des Esclaves à partir de 1960.

Pour d’Anfreville de La Salle en 1919, l’ancienne Gorée la joyeuse pouvait dorénavant se nommer Gorée la délaissée : il parcourt «la ville poussée jadis peu à peu sur l’ancienne savane [qui] n’est plus guère aujourd’hui qu’un cimetière de pierres et de maisons. Il faut la traverser bien vite comme on ferait d’un ossuaire où ne reposerait aucun ami. [au retour du castel] la ville qu’on traverse de nouveau paraît plus morne encore. On revient au débarcadère où l’attente paraît longue avant qu’on puisse embarquer pour Dakar.[…] Il semble que le bateau ait lui-même grande hâte de quitter ce fantôme de port, sommeillant à l’entrée de ce cimetière de ville, endormie pour toujours. Le ressac de la mer sur les rochers de la rive semble être la plainte éternelle de ceux qui peuplèrent jadis les maisons en ruine et les gallos (cachots ? ndlr) obscurs. On a hâte de ne plus l’entendre».

En écho à cette plage des soupirs, et sous l’haleine des gémissements qui poursuivent de La Salle dans sa fuite en chaloupe, nous pouvons apprécier la lecture de La Dépêche coloniale illustrée de décembre 1921 : «Gorée, alors la joyeuse, aujourd’hui la morte, dont les vieilles maisons en ruines, mais aux façades imposantes, attestent encore l’antique splendeur, fut le centre où affluaient aux mois de l’hivernage, les boucaniers, les frères de la côte, et où étaient entreposés, par prudence, les marchandises et les esclaves, comme en témoignent les ergastules aménagés dans les sous-sols»(419).

L’auteur prend puérilement Gorée pour un ancien repaire de pirates et imagine des sous-sols dans les constructions de l’île quand elles ne disposent que de rez-de-chaussée.

Manifestement, avec La Salle, le souvenir des temps sombres de Gorée commence à revenir en surface. Les ruines et vestiges mal entretenus témoignent forcément d’une histoire ancienne, et l’histoire ancienne de Gorée est celle la traite esclavagiste.

Contrairement à La Tourrasse et à Lagrillière-Beauclerc, La Salle intègre dans son récit cette brutale prise de conscience : il voit les cachots et trempe sa plume dans les marques que l’esclavage aurait laissées sur les vieux murs.

C’est ainsi que Camille Guy, Gouverneur des colonies et auteur de l’article de La Dépêche coloniale illustrée ci-dessus (419), regarde depuis Dakar, «Gorée endormie et comme embaumée dans son passé».

C’est dit, Gorée la morte est endormie, mais surtout, peut-être à l’occasion d’une légère brume, elle est embaumée. C’est-à-dire qu’elle est conservée comme elle était de son vivant, dans un état qui ne peut plus se dégrader, celui d’un passé qui ne peut plus être déconstruit.

Avec cette vision, Camille Guy accorde son éternité à l’île aux esclaves, il scelle la représentation historique immuable de Gorée qui est transmise et valorisée aujourd’hui à travers son patrimoine monumental authentique.

Pour Christian Laigret, administrateur en chef des colonies, qui écrit dans L’Illustration du 3 mars 1928, l’île délaissée devient définitivement Gorée La Moribonde (424).

Après avoir brièvement rappelé le XVIIIe siècle négrier de l’île et son abandon au XIXe après l’épidémie de fièvre jaune de 1878, il conclut : «Demain, Gorée ne sera plus qu’un souvenir qu’évoqueront les esprits amoureux des belles heures historiques».

A noter que dans cet article de 1928, il n’est fait aucune allusion à la moindre captiverie ou à une maison des esclaves, alors que d’Anfreville de La Salle voyait déjà des garderies dans les magasins des maisons qu’il observait en 1919.

Il n’en est pas fait mention non plus dans l’article d’Etienne Antonelli, Député de la Haute-Savoie et rapporteur du budget de l’Algérie en 1929, publié dans Les Annales coloniales : «Gorée riche seulement de souvenirs. [un homme qui m’accompagne] qui n’a pas revu Gorée depuis 1894 cherche sa maison. On l’a rasée. Beaucoup d’autres, abandonnées, n’ont pas eu ce sort heureux et montrent lamentablement leurs pans de murs en ruines. […] Seuls demeurent imposants, tout chargés d’histoire, la vieille citadelle portugaise, les restes des fortifications d’André Brüe, le palais où le grand Gouverneur Roume conçut l’A.O.F., qui est occupé aujourd’hui par l’imprimerie du gouvernement général, les locaux de l’école William Ponty. Voilà Gorée-la-morte »(401).

Cette description n’épargne pas l’état de précarité de l’ancien comptoir mais reste muette sur sa coupable activité. Il semble que l’association de la présence d’une mémoire négrière à la visite de l’île, pourtant «riche seulement de souvenirs», ne soit donc pas encore systématique, même si avec de La Salle et Camille Guy, elle est déjà une évidence.

C’est le sentiment du Docteur P. Brau qui décrit, dans son histoire de l’Île du Sortilège (et île esclave), publiée dans le bulletin du comité d’études historiques et scientifiques de l’Afrique Occidentale Française en octobre-décembre 1928, avec un réalisme morbide les rez-de-chaussée des maisons comme «cachots antiques qui puent encore la chair esclave torturée. […] Il existe en ce moment une centaine d’Européens et malgré l’activité de l’école et de l’imprimerie coloniale, l’état sanitaire de l’île fantôme est déplorable, les maisons abandonnées sont insalubres, les propriétaires sont depuis longtemps oubliés, elles sont infestées de stégomyas (moustiques, ndlr) qui en font une île maudite voire une île funeste bien loin de la bonne rade qui avait accueilli jadis la flotte de l’amiral hollandais Michiel de Ruyter».

Malgré le mauvais état sanitaire et le péril alarmant des maisons squattées et non entretenues qu’il déplore, le Docteur Brau conclut que l’île peut «assumer encore le très beau rôle d’un monastère scientifique moderne, port de salut pour les infortunes errantes des Noirs autochtones». Gorée pourrait «aussi devenir le pieux musée des souvenirs de nos grands siècles de splendeur égoïste, elle, la plus ancienne de nos aventures coloniales, comme une sorte de touchant repentir de ses néfastes erreurs du passé» (408).

Tout est dit, déjà, dans ces prescriptions du Docteur Brau, quant au devenir mémoriel de l’île, même s’il n’est pas question, à ce stade, de restaurer les ruines qui lui inspirent justement cette muséification de Gorée, sous le signe de la repentance.

GOREA MONUMENTUM

Alors il semble bien qu’à cette date, l’idée d’associer quasi-systématiquement les maisons en dur de Gorée à des esclaveries soit établie dans l’esprit des commentateurs et des romanciers.

Ainsi s’en convainc Maurice Martin du Gard en 1931 dans Courrier d’Afrique (428) : «visitant les caves des dépôts d’esclaves, je pensais à ceux que l’on ramassait de la Casamance au Dahomey et qu’on enfermait là en attendant de les envoyer aux Antilles».

Notons l’hypothèse, selon lui, d’un regroupement à Gorée des captifs de la côte équatoriale, reprise jusqu’à aujourd’hui par certains écrivains, comme Catherine Clément dans son bel ouvrage sur Gorée (409), ce que ne confirment pas les journaux de bord des négriers français.

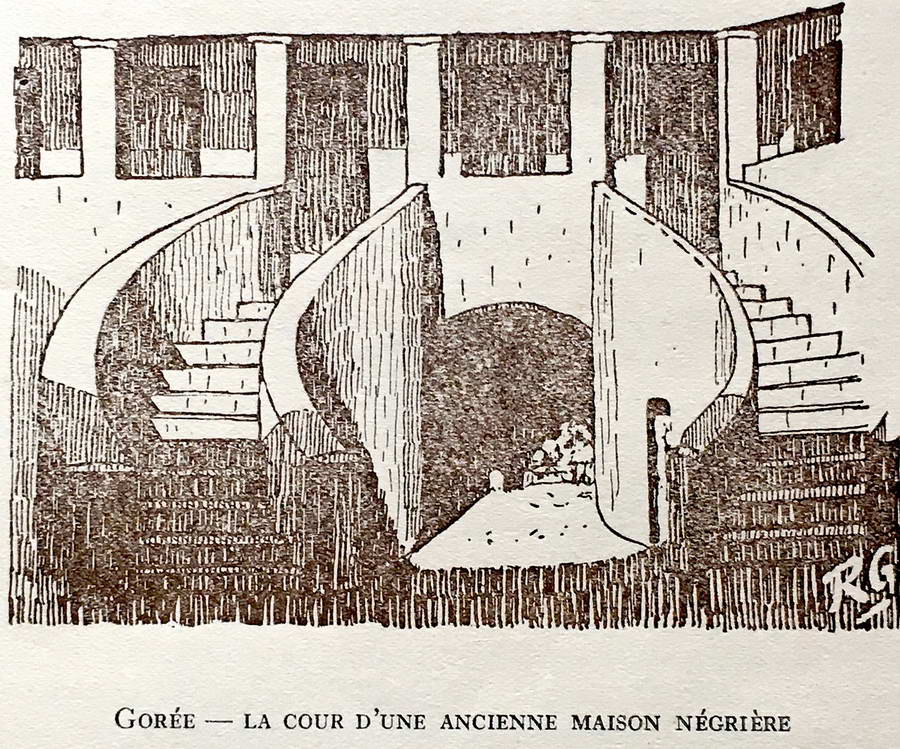

Le dossier patrimonial et historique de Gorée et de la Maison des Esclaves semble s’ébaucher avec l’académicien Henry Bordeaux qui se promène en 1936 dans Gorée «presque désert» et qui aperçoit «cette maison à double escalier en forme d’O, repeinte en rouge violet pour cacher sa vétusté, [qui] dissimule mal toute une prison sise au rez-de-chaussée où l’on entassait les esclaves, avec une sortie directe sur la mer pour les embarquer. […] Gorée est morte, elle a pris un aspect de souvenir. D’elle-même, elle est devenue monument historique, et c’est pourquoi il faut la classer […] il la faut conserver intacte pendant que cette conservation est encore possible. Gorée est unique. Une visite à Gorée, c’est toute une évocation de la vie d’autrefois, des méchants négriers au charmant Boufflers, des batailles navales aux négresses dévouées»(404).

L’idée d’une protection juridique pour encourager la préservation de l’authenticité de Gorée jugée unique est formulée explicitement.

La conservation patrimoniale de l’île est devenue nécessaire pour lui épargner un péril irrémédiable qui entraînerait dans l’oubli la mémoire négrière (et l’on sait en effet le rôle unique et majeur de Gorée pour cette commémoration dans le monde aujourd’hui).

A la faveur du décret du 25 août 1937 visant à la protection du patrimoine des colonies, une proposition de classement sera immédiatement formulée par André Villard, archiviste-bibliothécaire du Gouvernement de l’A.O.F., qui aboutira le 15 novembre 1944 (402).

Mais auparavant, ce sont les récits de La Salle en 1919 et de Brau en 1928 qui forgent une telle représentation mémorielle à Gorée, probablement en raison du sinistre aspect d’abandon qu’elle présente à cette époque, après son effondrement démographique des décennies précédentes et l’atmosphère de convalescence des dernières épidémies.

C’est aussi le moment où Robert Gaffiot, colonel d’infanterie coloniale, publie en 1933, cinq ans après l’article du Dr Brau, un ouvrage entièrement consacré à l’île de Gorée intitulé, Gorée Capitale déchue (416), édité également sous le titre, Gorée Toute petite île (417).

Dans cet ouvrage, Gorée devient une île d’épouvante parce que sur son sol étaient traités des esclaves au XVIIIe siècle.

Son parcours de l’île et son ressentiment sont très proches de ceux que nous avait fait partager d’Anfreville de La Salle en 1919. Gaffiot reprend d’ailleurs la même citation de l’Abbé Boilat : «Gorée qui avait été créée pour la traite des Noirs, devait être ruinée par la déclaration de la liberté».

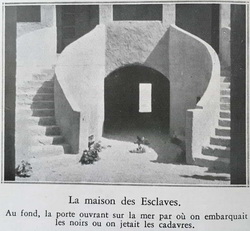

Son cheminement est le même, du Castel à l’embarcadère, en passant par l’actuelle Maison des Esclaves représentée dans l’ouvrage par une gravure ainsi légendée : «ancienne maison négrière, où les esclaves étaient parqués dans de bas enclos, sous les pièces réservées à l’habitation des trafiquants» avec un couloir donnant sur la mer pour faire disparaître les cadavres, précise-t-il. Une autre gravure présente des maisons en ruines, humides et infestées.

Il semble que l’abolition de l’esclavage fut fatale à l’économie goréenne, mais fut l’occasion d’une diversification des activités. L’Abbé Boilat constate lui-même que si «depuis que cette traite est prohibée, cette colonie est languissante», il n’en reste pas moins des ressources aux habitants que «la nécessité rendit industrieux»(403) et qui surent notamment rechercher leurs partenaires commerciaux sur le continent.

En 1836 déjà, le Commandant de Gorée, Médéric Malavois, avait acquis au nom du gouvernement la totalité de l’île de Carabane en Casamance pour ouvrir des débouchés commerciaux aux traitants de Gorée qui vivaient dans la misère depuis l’interdiction de la traite négrière (430).

En effet, Gorée avait essayé de se réinventer et même de se développer avec la création d’écoles dans la continuité de celle de Saint-Joseph de Cluny fondée dès 1822 par Sœur Anne-Marie Javouhey (quand la première institution scolaire au Sénégal le fut à Saint-Louis en 1817), avec l’implantation de congrégations et le développement de son hôpital.

L’île abritait à cette époque une certaine activité économique avec notamment le siège de l’entreprise des cousins Hilaire Maurel et Louis-Hubert Prom et avec l’imprimerie coloniale qui s’installa, en 1908, dans les appartements du gouverneur Roume, à l’hôtel du gouvernement construit en 1850.

Enfin, un décret du 1er novembre 1854 donna son autonomie administrative à Gorée, qui était restée sous l’autorité de Saint-Louis depuis le décret du 7 septembre 1840 portant création du Conseil général de Saint-Louis et du Conseil d’arrondissement à Gorée.

Nommé commandant supérieur en mars 1856, le commandant Auguste-Léopold Protet fut autorisé à étendre l’autorité de Gorée sur la région en établissant un poste militaire à Dakar, qu’il inaugure le 25 mai 1857.

La naissance de Dakar signe le début d’une agonie démographique pour Gorée, ville expirante, qui passa de 3 243 habitants en 1873 à 2 068 en 1891, puis 1 444 en 1918 et 998 seulement en 1921.

Gaffiot précise que «Le législateur pensa encore à la toute petite île le 19 septembre 1916 lorsqu’il donna la qualité de citoyen français à tout indigène né sur le territoire d’une des quatre communes, Dakar, Gorée, Saint-Louis et Rufisque» (416).

En 1872, Gorée et Saint-Louis sont en effet érigées en communes, Rufisque le sera en 1880 et Dakar en 1887. Mais par décret du 9 avril 1929, le nombre de communes passa à trois, au détriment de Gorée.

Avec l’expansion de Dakar et l’amélioration des communications terrestres, la voie ferrée pour Saint-Louis est inaugurée en 1885, l’armée quitte Gorée en 1891 et l’hôpital militaire est transféré à Dakar en 1893.

Comme Brau, Gaffiot est emporté par le charme puissant de l’île et les effluves de son histoire turbulente (Jean Delcourt) et mal enterrée : il est certain du potentiel mémoriel de Gorée la délaissée (qualificatif pris encore à d’Anfreville de La Salle) qui «s’abandonne paresseusement à son misérable sort et ne veut pas connaître les ressources inépuisables qu’il serait possible de tirer d’une publicité ingénieuse, fondée sur les appétits des Européens du deuxième tiers du XXe siècle ! Qu’un entrepreneur sacrilège fasse résonner de l’écho des danses nègres les caves humides où furent parqués et enchaînés les captifs ; qu’un autre organise des attractions variées dans les maisons ruinées, avec le ciel étoilé pour toit, et ce sera à nouveau la fortune de l’îlot ! »

Et pourquoi pas, la géniale, mais délirante, station balnéaire projetée par l’architecte français Jacques Couëlle, à la demande du Président Senghor lors du festival de Dakar en 1966, qui devait «transformer l’enfer d’hier en paradis de demain» !

Le projet de l’Acropole du monde noir, ou Acropole de la Négritude, ébauché par le créateur de Castellaras, sera présenté au gouvernement en 1968 : hôtel de luxe de cent chambres, port de plaisance, voitures électriques, salle de concert, auditorium, centre de pêche sportive, village de vacances de quatre-vingts maisons grottes (spécialité de l’architecte), interprétées selon la lumière, le climat et le folklore africain, dans la blancheur évoquant les kasbahs (413).

La Maison des Esclaves avait été restaurée à l’occasion du Festival Mondial des Arts Nègres (402), on ne sait pas ce qu’elle serait devenue au milieu de ce déchaînement d’outrages, sous les feux d’artifices de la fête perpétuelle.

Si Jacques Couëlle était euphorique, Robert Gaffiot était plutôt cynique et n’en imaginait probablement pas autant, mais il rejoignait le Docteur Brau dans sa prémonition d’une attraction touristico-mémorielle que l’île aux esclaves allait devenir trente ans plus tard.

Dans sa promenade détaillée, quasiment rue par rue (son ouvrage contient un plan détaillé de l’île, avec l’état sanitaire de chaque habitation levé en 1932 par le sergent Costel, et une photographie aérienne prise le 25 juin 1930), Gaffiot observe qu’avec ses six cent seize habitants (au recensement du 1er juillet 1931), l’île mourante conserve quelques activités avec l’hôpital civil (sans médecin), l’église (sans curé), l’imprimerie et surtout l’Ecole Normale des instituteurs indigènes et l’école primaire, ainsi que la caserne d’artillerie.

Sa visite complète de l’île le conduit enfin sur la rue Saint-Germain où, dit-il, «s’ouvrent encore aujourd’hui quelques porches de maisons négrières que les ans n’ont pas trop délabrées.

Nous pouvons entrer dans l’un des magasins de bois d’ébène de la célèbre captiverie qu’était Gorée, et l’effroi nous saisit dès l’entrée. […] Dans ces impasses lugubres, les plaintes des captifs n’étaient couvertes que par le bruit incessant du ressac de l’océan sur les galets noirâtres, et Dieu seul sait combien de cadavres passèrent, pour être livrés aux requins, par les portes […] qui donnent sur la mer !

Et pendant que ces pauvres bougres souffraient et mouraient dans leurs prisons de pierre, les pièces de l’étage résonnaient […] des fêtes que les négriers organisaient en l’honneur de leurs rabatteurs […], avec le concours des signares, des mulâtresses et des négresses qui constituaient alors la parure étincelante de l’île que tous les navigateurs de la côte d’Afrique appelaient Gorée la Joyeuse ».

L’évocation de fêtes au-dessus des cachots par Gaffiot, est encore une reprise du texte de d’Anfreville de La Salle, sans aucune référence ni aucune information sur l’origine de cette idée d’une vie insouciante de l’horreur qu’elle côtoyait, alors que tous les témoignages accréditent les signares d’une grande empathie envers leurs esclaves. Elles n’auraient pas eu le cœur de danser au-dessus de cachots.

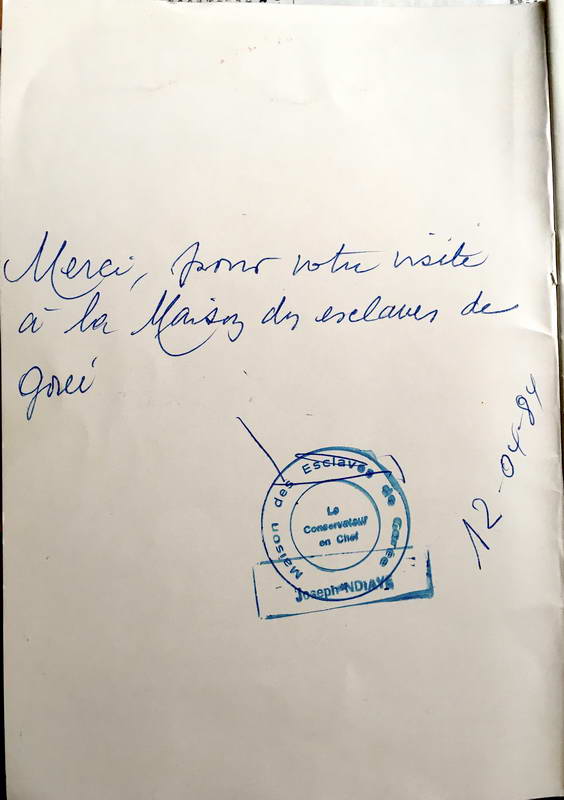

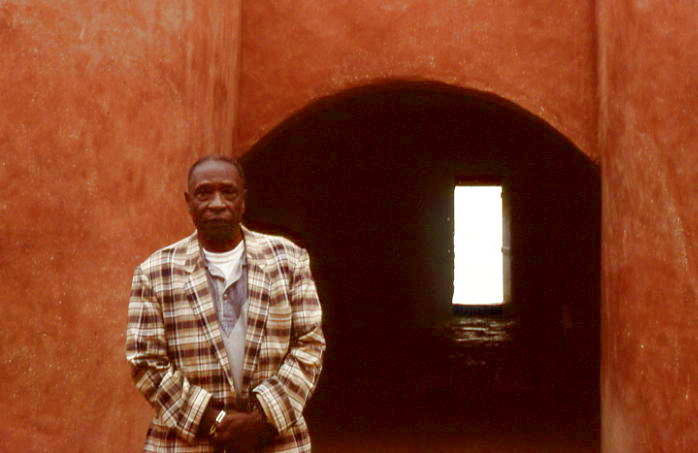

Mais ce discours n’est malgré tout pas loin de celui de l’inconsolable Joseph Ndiaye, conservateur de la Maison des Esclaves de 1960 à 2009, qui détaillait avec soin le sort des captifs et la vie quotidienne dans cette maison à l’époque des signares et des trafiquants.

Si Gaffiot ne précise pas la date de construction des prisons de pierres qu’il décrit, les archives et les plans attestent que les maisons de la rue Saint-Germain n’ont pu être édifiées qu’après la destruction de ce qui restait de l’enceinte en 1779, qu’il fallait en remplacement les munir de meurtrières côté mer, desservies tout le long par un chemin de ronde intérieur, comme le précise Marie-Hélène Knight-Baylac dans ses recherches sur La Vie à Gorée de 1677 à 1789 (422).

Ces dispositions réglementaires seront respectées par Nicolas Pépin pour la construction de l’actuelle Maison des Esclaves.

Si le couloir avec meurtrières côté mer laisse penser pour certains à des cachots, cet aménagement reprend tout d’abord le cahier des charges imposé pour la construction de la maison à l’emplacement de l’ancien rempart.

A la fin de son récit, Gaffiot semble fatigué par un tel acharnement de l’histoire sur cette toute petite île et, sans doute, troublé et déstabilisé par l’émotion ou le dégoût, il hâte sa conclusion avec l’habituelle sentence, ne craignant pas de paraphraser une nouvelle fois Boilat et d’emprunter à d’Anfreville de La Salle (cf. supra) : «Gorée paye aujourd’hui de sa ruine totale le honteux trafic de chair vivante qui lui valut jadis sa splendeur».

Sauf à se rappeler que les fastes du Chevalier de Boufflers ont sans doute valu cette réputation de courte durée à Gorée la Joyeuse, on ne comprend pas en quoi le trafic d’êtres humains aurait valu à Gorée sa splendeur.

Entre la fin de cette traite et l’état d’abandon qui l’impressionne tant, Gaffiot a pourtant constaté qu’une certaine activité perdurait dans l’île.

Il faut se rappeler, comme Boilat l’avait observé, que Gorée avait su se renouveler dès le début de la période post-esclavagiste et mettre en œuvre les mutations commerciales et les réformes administratives du XIXe siècle.

L’île fut effectivement longtemps le centre intellectuel majeur de l’Afrique de l’Ouest, d’abord avec ses congrégations religieuses actives jusqu’en 1904, puis avec les établissements d’enseignement laïques dont l’Ecole Normale (1913-1937) qui forma certaines des élites sénégalaises et d’Afrique de l’Ouest.

Avec cet établissement, la mission éducative et d’enseignement devient même l’activité prioritaire de l’île, comme le souligne l’inspecteur de l’enseignement, Georges Hardy, en 1917 : «L’Ecole Normale William Ponty, où nos futurs instituteurs font trois ans d’études, est établie à Gorée. La vieille île, qui fut jadis le centre de la traite des Noirs et qui garde encore dans l’aspect de ses maisons des souvenirs de sa fortune passée, est devenue notre capitale universitaire, et cette destination qui l’a fait renaître à la vie, lui convient parfaitement» (421).

Il est possible que Gorée fasse partie de ces endroits sur terre qui emportent l’être sensible dans une sorte de syndrome : le départ précipité de Gaffiot vers la chaloupe du retour porte la marque du malaise que les visiteurs d’aujourd’hui peuvent toujours ressentir.

A noter qu’avec cette fin de visite dans la panique, le récit de Gaffiot s’inscrit décidément en une parfaite réplique de celui de d’Anfreville de La Salle qui, lui, était pourchassé par les plaintes éternelles des plages de Gorée dans la chaloupe de son retour vers Dakar.

Ces témoins du début du XXe siècle ont donné les éléments de langage aux inventeurs du Gorée d’aujourd’hui : une île qui, prise à témoin de la barbarie humaine, panse à jamais ses plaies dans les agitations d’une commémoration forcenée et d’un tourisme peut-être décalé.

Mais d’où ces médecins et ces écrivains tenaient-ils cette vision des esclaveries alors qu’ils ne s’appuient, pour leurs récits, sur aucun témoignage local qu’ils auraient pu recueillir au moment de leur visite de l’île ?

Même Gaffiot qui rapporte pourtant les propos de son guide sur ses conditions de vie à Gorée n’aborde pas avec lui ce sujet alors qu’il décrit les maisons incriminées. Quelle mémoire de cette tragédie était encore transmise dans ces années 1930 ? Et par qui ?

Était-ce l’aspect sinistre de l’île qui inspirait tant de désespoir que les ruines en furent stigmatisées, comme en frissonne en 1922 le poète et romancier Edmond Haraucourt dans son Vertige d’Afrique (420) : «des bâtiments abandonnés, sans portes ni fenêtres, baillent en essayant d’aspirer l’air du large ; dans ces logis morts, le pas grince sur la couche de sable que l’harmattan apporte du désert. Et du silence, un silence infini, rythmé par le bruit de la mer. […] C’est Gorée. Quand on la voit de loin, comme une bête de proie qui tend sa griffe de rochers […] ici, les pirates négriers installaient leurs repaires, jadis, et venaient s’approvisionner de bétail humain.»

Ou peut-être les désastres longtemps visibles sur les sols de France, après la boucherie humaine de la guerre de 1914-1918, pouvaient-ils inspirer, dans des esprits traumatisés et vaguement coupables, la résurgence d’autres horreurs, plus anciennes, ici, sur la terre africaine.

Les pierres historiques de l’île pouvaient forcément témoigner des crimes dont pourtant plus personne à Gorée ne se plaignait, comme se taisaient aussi, déjà, les revenants du cauchemar des tranchées, pour certains d’ailleurs, Sénégalais.

( “… et du silence, un silence infini, rythmé par le bruit de la mer »).

Il est à noter qu’Edmond Fortier photographia Gorée en 1905 pour ses éditions de cartes postales.

Cependant, aucune représentation de la maison de Nicolas Pépin ne figure dans sa collection, à notre connaissance. Ce qui confirmerait l’absence de désignation emblématique de cette maison à cette époque.

Il faut attendre 1926, avec le dessin et la description de Gaffiot, puis 1936, avec la description de Henri Bordeaux, pour que la maison de Nicolas Pépin soit désignée explicitement.

Avec également, la même année, la photographie publiée dans L’Illustration du 29 février 1936 par Paul-Emile Cadilhac qui écrit : ”çà et là, nous franchissons des seuils : celui de l’église, de style jésuite colonial, ceux de vieux logis qui jadis appartinrent à des négriers. L’un d’eux, d’allure espagnole, avec son escalier à double révolution, sa galerie à pilastres, son rez-de-chaussée voûté, s’appelle même la Maison des Esclaves. A droite et à gauche de l’étroit couloir du bas, sous la galerie, des cellules s’ouvrent où l’on distingue des restes de carcans et de fers. Au fond, une porte basse qui donne sur la mer et par où les négriers embarquaient leur cargaison où jetaient les cadavres des esclaves”.

Puis, cette maison semble définitivement retenue pour représenter les esclaveries de l’île dans l’article que signe Bernard Dupeyrat dans l’édition du Petit Journal du 23 octobre 1940 : «que de souvenirs évoque cette île rouge, verte et noire sur laquelle des cocotiers élèvent leurs classiques ciselures, et dont les rues sableuses sommeillent à l’ombre des baobabs ! Voici le balcon de fer de la maison où le chevalier de Bouflers (sic), entre deux batailles, donnait des fêtes et rêvait à ses amours : tandis qu’à deux pas de là, dans le sous-sol (re-sic) de la maison d’un riche négrier à laquelle on accède par un perron en fer à cheval, le fouet claquait sur les torses nus des esclaves…»(414).

Malgré ses approximations et ses fantasmes, l’éditorialiste de Paris-Soir (pour Le Petit Journal), Bertrand Dupeyrat, est sûr de lui quand il s’agit de désigner la maison, celle dotée du fameux escalier, où se pratiquait la torture esclavagiste.

En 1951, avec la publication du premier Guide imprimé de Gorée (429), Raymond Mauny institutionnalise, pour les générations futures de visiteurs, l’idée que les «salles sombres percées de meurtrières» servaient d’esclaveries et il montre du doigt la maison fautive : «passant un porche, on entre dans une petite cour au fond de laquelle, sous un bel escalier double en fer à cheval montant à une véranda à colonnes, on pénètre dans le domaine réservé aux esclaves en instance d’embarquement. De chaque côté d’un couloir aboutissant à une porte donnant sur la mer, se trouvent les pièces destinées aux esclaves. La surveillance était facilitée par l’existence d’étroites meurtrières percées dans les murs.»

Historien et archéologue, Mauny ne devait pourtant pas ignorer que ces maisons étaient construites sur les anciennes fortifications et la zone des cinquante pas du roi et que leur façade côté mer devait en contrepartie être dressée comme muraille munie de meurtrières et dotée d’un couloir de cheminement abrité.

Quand même, il met en doute cet usage, imaginé par Robert Gaffiot en 1926 puis par Henri Bordeaux en 1936, de la porte du non-retour, pour faire disparaître les cadavres et embarquer les esclaves, que rien ne justifie, selon lui, quand le trafic se faisait au grand jour et que l’île disposait d’une anse abritée pour l’embarquement.

Sur cette question précise, il rejoint le réalisme de Pierre-André Cariou qui, à la même époque, écrit un roman très documenté, intitulé Promenade à Gorée, manuscrit non publié mais, disponible au Centre d’Archives d’Outre-Mer, fréquemment cité.

Médecin de marine au Sénégal dans les années 1940, Pierre-André Cariou s’est passionné toute sa vie pour l’histoire de Gorée et a pu se forger une conviction sur la maison des esclaves qui transparaît dans ses écrits : “L’homme qui, entre 1780 et 1784, fit bâtir et même, à deux francs la barrique de chaux, crépir cette maison (luxe extraordinaire !) n’était pas un tortionnaire mais un des rares insulaires instruits et bien éduqués, Nicolas Pépin. […] Mieux vaut ne pas s’éterniser ici…devant la porte s’ouvrant sur la mer pour les ordures et par où, bien des cadavres squelettiques seraient passés, avec de noirs galets de basalte aux pieds, s’il n’avait pas été plus aisé de les embarquer dans l’anse, à destination du large“.

Ces extraits sont cités par Edith Cariou, qui répondait le 7 juillet 2013 au journal Le Figaro pour un article de Pierre Prier publié le 26 juin 2013 au sujet de la visite du président américain Obama à Gorée, qui affirmait : «Le point de départ de la légende de Gorée fut attribué au roman écrit par un médecin chef de la marine française, Paul-André Cariou (sic), en poste dans l’île en 1940 ».

Pour réponse à cet article, Edith Cariou demande au directeur du Figaro de bien vouloir publier les extraits ci-dessus qui font référence au manuscrit Promenade à Gorée de son père Pierre André Cariou (et non Paul-André) et «contredit totalement le point de départ de la légende de Gorée».

En effet, avec sa description d’un Nicolas Pépin honorable, Pierre-André Cariou n’alimente pas l’hypothèse d’une maison de traite humaine.

Ce qui n’empêcha pas la littérature goréenne de perpétuer et d’insister jusqu’à nos jours sur le rôle majeur qu’aurait joué la maison de Nicolas Pépin dans les horreurs et les sévices de la traite négrière, dont elle fut théoriquement contemporaine durant quatorze ans, de 1780, date de sa construction, à 1794, date de l’abolition, et peut-être durant la période de rétablissement de l’esclavage par Napoléon de 1802 à 1818 (abolition de la traite).

Parce qu’il faut un symbole qui ne condamne pas toute l’île à la tristesse et à la culpabilité, une seule maison, parmi les plus belles, sera choisie comme bouc émissaire pour expier le passé de la communauté esclavagiste du Gorée du XVIIIe siècle et cautionner sa mémoire. Son ouverture discrète vers l’Océan, mais justement bien visible, au centre de l’arrière scène des crimes qui se seraient commis derrière cette façade théâtrale, dans les profondeurs de l’escalier mandibulaire, contribue à réunir les éléments constitutifs du fantasme et du symbole auxquels cette maison est assignée.

Affirmée par Mauny dans les guides touristiques et historiques à l’attention du grand public, la destination négrière de la Maison des Esclaves est alors la version officielle des publications les plus autorisées. Les Albums d’A.O.F de mai 1951, préfacés par le président Vincent Auriol et le ministre de la France d’Outre-Mer, François Mitterrand, présentent un bref historique de l’île de Gorée «la Délaissée» où la Maison des Esclaves est décrite comme l’archétype de la captiverie : «Pendant tout le XVIIIe siècle Gorée tira sa richesse du trafic des esclaves. Ce fut certainement à cette époque la plus florissante des « Captiveries » du Sénégal. […] On trouve encore aujourd’hui d’anciennes maisons négrières dans lesquelles étaient parqués les esclaves, dans l’obscurité ; les malheureux vivaient entassés les uns sur les autres, les poignets et les chevilles enchaînés. Un couloir donnait sur la mer : le négrier faisait ainsi disparaître aisément les cadavres des esclaves qui n’avaient pu supporter leurs supplices». Il est vrai que l’auteur, J.B. Frallon, se contente de citer explicitement Robert Gaffiot.

Dans son Histoire de Gorée (412) publiée en 1984, Jean Delcourt s’interroge le premier sur l’origine de la “légende tenace” du rôle de l’Île comme grand port d’embarquement de la traite des Noirs d’Afrique de l’Ouest, alors que l’on sait que celle-ci s’est effectuée principalement à partir des côtes du Golf de Guinée et de Zanzibar : « Au cours des deux siècles (sic) de traite négrière, Gorée et même Saint-Louis ne fourniront donc qu’un nombre relativement restreint d’esclaves de traite » (p.73-74). L’auteur rapporte l’estimation de Mme Knight-Baylac (422) pour Gorée d’une traite annuelle moyenne de 300 esclaves, soit environ 45 000 de 1677 (prise de Gorée aux Hollandais par l’Amiral d’Estrées, ndlr) à 1818 (loi d’abolition de la traite signée par Napoleon, ndlr), ce chiffre semble s’accorder [selon elle] avec la réalité des emplacements réservés aux esclaves de traite, les deux forts et quelques esclaveries (le 23 juin 1791, l’Assemblée constituante accorda la liberté de commerce dans les comptoirs du Sénégal pour tous les Français).

Pour Delcourt, Gorée tient cette “légende tenace” de ce qu’elle possède “le “privilège”, quasi unique, de représenter d’anciennes demeures qui furent témoins de ce drame”.

Cette conviction, peut-être évidente, place la contemporanéité des vestiges historiques de l’île à l’origine et à l’appui de cette construction mémorielle.

Ainsi, le patrimoine matériel des maisons coloniales de 1780 porterait le patrimoine immatériel de la mémoire, dont il aurait même permis l’émergence, autour de 1919 semble-t-il.

Cette coïncidence entre la trace et la mémoire est déterminante, elle justifie l’absolue nécessité d’une conservation à l’identique de ce patrimoine historique, dans les limites de l’harmonie et de la cohésion monumentales déjà existantes, pour le respect et la compréhension de ce qu’il témoigne encore, tant que son authenticité est préservée. Gorée est devenue la preuve irréfutable de son histoire, parce que prémisse objective, mais aussi mesure matérielle, de toutes les thèses à son sujet.

Gorée est devenue en 1996 l’une des dix-neuf communes d’arrondissements de la capitale sénégalaise et détient à ce titre les compétences en matière du plan de sauvegarde des bâtiments historiques, comme en matière d’autorisation de travaux et d’aménagements.

Avec son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1978, Gorée est aujourd’hui universellement reconnue et soutenue comme premier lieu de mémoire de la traite négrière.

Un projet de mémorial initié en 1975 par le président Senghor est en attente de construction en 2021, probablement sur la corniche ouest de Dakar, site techniquement plus adapté que ceux de Gorée ou des Almadies qui étaient prévus initialement.

Sa conception a été confiée en 2019 à l’architecte italien Ottavio Di Blasi sur la base de son propre projet retenu au concours de 1997.

La pertinence d’une telle construction monumentale qui doit comprendre, selon le souhait exprimé en 1986 par le président Abdou Diouf, un centre d’interprétation ouvert aux questions des Droits de l’Homme et au Dialogue entre les Peuples, est aujourd’hui remise en cause en raison du risque de redondance et de concurrence culturelle avec d’autres sites déjà fonctionnels sur Dakar : la Place du Souvenir africain inaugurée en juin 2009 par le président Abdoulaye Wade, le monument de la Renaissance africaine inauguré le 4 avril 2010 également par le président Wade, le Musée des Civilisations Noires inauguré par le président Macky Sall le 6 décembre 2018.

A Gorée, c’est l’édification d’une réplique diminuée du projet mémorial d’Ottavio Di Blasi sur le site du Castel qui est inaugurée le 31 décembre 1999.

Mais la destruction de cet œuvre est finalement souhaitée parce qu’elle affecte considérablement l’authenticité et l’interprétation du site, de par ses matériaux (béton) et sa monumentalité, selon la mission de l’ICOMOS et du Centre du patrimoine mondial mandatée le 3 avril 2004 par l’UNESCO.

Et aussi, l’importante statue, double de celle installée à Drancy, commune française jumelée à Gorée, œuvre réalisée par Jean et Christian Moïsa, installée en 2002 au bord de la rue Saint-Germain détonne du charme et de l’harmonie architecturale de l’île.

L’implantation de cette statue à Gorée constitue pourtant un geste fort venant justement de la Guadeloupe, ancienne destination d’esclaves déportés. Mais la liesse de l’abolition qu’elle représente, n’est peut-être pas en phase avec le désespoir de la traite active que veut faire ressentir la Maison des esclaves, avec le discours de son conservateur.

A noter que cette sculpture reproduit le couple d’esclaves représenté par François-Auguste Biard en 1849 dans son tableau intitulé «1848», conservé à Versailles, œuvre de propagande à la gloire de la deuxième République et de son œuvre philanthropique.

Et surtout, l’apparition d’une telle statue, à leur arrivée de la Maison des Esclaves, accapare dorénavant les visiteurs qui souhaitent une approche moins ostentatoire et plus intime.

Par ailleurs, elle s’impose en permanence aux passants et aux Goréens qui ne méritent pas que leur soit rappelée à tous les coins de rue la marque maudite et humiliante de l’esclavage.

D’autant que, sauf dispositions que nous ne connaissons pas, le droit moral des artistes devrait assurer à leurs œuvres une longévité que certaines maisons de l’île pourraient envier, à juste titre et par priorité.

Il est bien à propos de prendre appui à ce sujet sur d’Anfreville de La Salle qui, en découvrant la statue mémorielle des médecins et pharmaciens de Gorée sacrifiés à l’épidémie de 1878, soupirait : «ainsi dans l’ancien Sénégal, les premiers pas qu’on fait à terre vous rappellent toujours de préférence des souvenirs de maladies et de morts !» (425).

De par sa forte authenticité patrimoniale, Gorée n’a pas besoin qu’on y multiplie les ouvrages mémoriels.

Il n’est pas utile de surajouter des symboles dans une île elle-même emblématique. L’île se suffit à elle-même, le sanctuaire qu’elle conserve ne doit pas voir étaler ses mystères tout le long du parcours avant d’y accéder. Il est vrai que la pédagogie qu’il est légitime de souhaiter in situ, est délicate à mettre en œuvre : devant un tel sujet, l’attente du public est tellement humble et sincère.

L’île se suffit à elle-même parce que son image est devenue emblématique. Preuve en sont les publications qui illustrent leur sujet sur l’esclavage par des photos des statues symboliques implantées sur les lieux de mémoire, sauf pour Gorée, site pour lequel une photo de l’île elle-même est souvent préférée et irremplaçable (431).

Avec le projet La Route de l’esclave : Résistance, Liberté, Héritage, soutenu par l’UNESCO, les sites mémoriels se multiplient en effet sur les côtes africaines, comme au Bénin, au Cameroun, en Angola, au Ghana, principaux lieux de départ des 12,5 millions de personnes déportées pour les Amériques, et aussi à Zanzibar (avec la terrifiante sculpture installée en 1998 par Carla Sörnäs) pour la traite humaine pratiquée en masse à partir des rives de l’Océan Indien, qui aurait réduit à l’esclavage 4 millions d’Africains, évaluations possibles selon l’historienne africaniste Catherine Coquery-Vidrovitch (410).

En France, à Bordeaux, la statue d’Al Pouessi, baptisée Modeste Testas, sculptée par Woodly Caymitte dit Filipo, attend à jamais sur les quais le retour du bateau qui l’emmena, probablement vers 1781, au-delà des océans, vers son extraordinaire destin d’esclave américaine et d’héritière affranchie à Haïti. C’est l’une de ses descendantes, Lorraine Steed, qui fit le voyage du retour le 10 mai 2021 pour l’inauguration de la statue mémorielle.

Les griots se sont tus, tant de lignées ont été perdues. Pour ces millions de Noirs américains dont les parents asservis sont nés dans la cale des bateaux négriers (Aimé Césaire), la matérialisation, sur le sol africain, d’un lieu d’embarquement est sacrée.

Suivant le modèle premier de Gorée, spécifié par la sanguine Maison des Esclaves, chacun de ces lieux de pèlerinage peut être vu en quelque sorte comme celui d’une Porte du retour, une offre de reconstruction à tous ces descendants d’esclaves qui ont été privés de leurs aïeux africains et qui ont eux-mêmes manqué à la terre de leurs ancêtres.

Dominique Moiselet, Gorée janvier 1998 – Fontainebleau novembre 2021

Le Sénégal de l’esclavage et de la traite

Gorée, sans les esclaves

bibliographie des auteurs cités

401 – ANTONELLI (Etienne), La randonnée d’un colonial de Cabinet au pays de Salmba Diouf et de Diato, in Les Annales coloniales revue mensuelle illustrée, Paris juin 1929

402 – BOCOUM (Hamady) et TOULIER (Bernard), La fabrication du patrimoine : l’exemple de Gorée (Sénégal), In Situ Revue des patrimoines mis en ligne le 19 avril 2013, http://insitu.revues.org/10303

403 – BOILAT (Abbé David), Esquisses sénégalaises 1853, Karthala 1984

404 – BORDEAUX (Henry), Nos Indes noires, Plon, Paris 1936

405 – BORIUS (Alfred), Les Maladies du Sénégal, Baillière et Fils, Paris 1882

406 – BOUËT (Auguste), Gorée et la grande terre de Dakar, in L’Illustration, Journal Universel, n°370, vol. XV, Paris, samedi 30 mars 1850

407 – BOUËT-WILLAUMEZ (Edouard), Campagne aux côtes occidentales d’Afrique, Nouvelles Annales de la Marine et des Colonies, Paris, octobre 1850

408 – BRAU (P.), L’île du sortilège, extrait du Bulletin du Comité d’Etudes historiques et scientifiques de l’Afrique Occidental Française Tome XI, n°4, octobre-décembre 1928

409 – CLEMENT (Catherine), Afrique esclave, éditions Noêsis, Paris 1999, p.160)

410 – COQUERY-VIDROVITCH (Catherine), les routes de l’esclavage, in Le Cours de l’Histoire, émission de Xavier Mauduit sur radio France Culture, le 24 février 2021

411 – DAGUERRE (Joseph), Vingt mois au Sénégal, septembre 1879 à mai 1881, Lamaignère, Bayonne 1881

412 – DELCOURT (Jean), Gorée, Six siècles d’Histoire, Clairafrique, Dakar 1984

413 – DEMORIANE (Hélène), L’île de Gorée transformée, in revue Connaissance des arts n° 196, Paris juillet 1968

414 – DUPEYRAT (Bertrand), Comment Dakar resta français, Le Petit Journal, Clermont-Ferrand, 23 octobre 1940

415 – ETAMPES (Louis d’), La France au Pays noir, Bloud et Barral, Paris 1892

416 – GAFFIOT (Robert), Gorée capitale déchue, L. Fournier 1933

417 – GAFFIOT (Robert), Gorée, « toute petite île », éditions de l’Aile, 1933

418 – GOLBERY (Sylvain-Meinrad-Xavier de), Fragmens d’un voyage en Afrique fait pendant les années 1785, 1786 et 1787 dans les contrées occidentales de ce continent comprises entre le cap Blanc de Barbarie et le cap de Palmes, 2 tomes, Treuttel et Würtz, Paris 1802

419 – GUY (Camille), L’Afrique occidentale française, in La Dépêche coloniale illustrée, vingt-et-unième année, Paris, décembre 1921

420 – HARAUCOURT (Edmond), Vertige d’Afrique, Albin Michel, Paris 1922

421 – HARDY (Georges), Instituteurs indigènes, in La Dépêche coloniale illustrée, février 1917

422 – KNIGHT-BAYLAC (Marie-Thérèse), La vie à Gorée de 1677 à 1789, Revue française d’histoire d’outremer tome LVII n°209-1970

423 – LAGRILLIERE-BEAUCLERC (Eugène), Voyage au Sénégal et au Soudan, Tallandier, Paris 1900

424 – LAIGRET (Christian), Gorée la moribonde, in Illustration Journal Universel n°4435, 86e année, Paris 3 mars 1928

425 – LA SALLE (Léon d’Anfreville de Jusquet de), Notre vieux Sénégal, Challamel, Paris 1919

426 – LA TOURRASSE (Joseph du Sorbiers de), Au pays des Woloffs, Alfred Mame et Fils, Tours 1897

427 – MACHAT (J.), Documents sur les Etablissements français de l’Afrique Occidentale au XVIIIe siècle, Augustin Challamel éd., Paris 1906

428 – MARTIN DU GARD (Roger), Courrier d’Afrique, Flammarion, Paris 1931, p. 59

429 – MAUNY (Raymond), Guide de Gorée, IFAN Initiations africaines VII, Dakar 1951

430 – SAULNIER (Eugène), La Compagnie de Galam au Sénégal, Larose Paris, 1921

431 – site United Nations, PHOTO FEATURE : The enduring legacy of the transatlantic slave trade, https://news.un.org/en/story/2017/03/554012-photo-feature-enduring-legacy-transatlantic-slave-trade, consulté le 20 mars 2021

I. Une histoire documentée, légitimité des sources

II. L’esclavage au Sénégal

III. La traite négrière

IV. Gorée sans les esclaves

Autres publications de Dominique Moiselet sur senegal-online :