L’esclavage au Sénégal

I. Une histoire documentée, légitimité des sources

II. L’esclavage au Sénégal

III. La traite négrière

IV. Gorée, sans les esclaves

II. L’esclavage au Sénégal

Les anciens royaumes et provinces qui occupaient les territoires du Sénégal actuel, et notamment celui du Galam, ne se différenciaient pas du reste du monde d’avant les démocraties et républiques modernes : la quasi totalité du monde connu pratiquait l’esclavagisme et le servage.

La Grèce antique d’Aristote divisait l’humanité en deux catégories, les maîtres et les esclaves, ceux-ci étant définis comme biens meubles dotés d’une âme (in Politique, Livre I). La légitimité de ce statut était déjà très discutée à cette époque, notamment par Platon (in La République).

Les Romains avaient quant à eux défini juridiquement le statut de l’esclave (servus) par opposition à celui de paysan libre (colonus). Au Moyen-Âge occidental le servage remplaça progressivement le statut de l’esclavage.

Plan :

IIa. L’esclavage arabo-musulman

IIb. La condition d’esclave dans la société sénégambienne

IIc. L’abolition française de l’esclavage au Sénégal face à la réalité culturelle et économique

IIa. L’esclavage arabo-musulman

A partir du VIIe siècle les Musulmans généralisent la pratique de l’esclavage alimentée par leurs conquêtes islamiques, comme les Romains avaient eux-mêmes constitué leur population d’esclaves avec l’expansion de l’Empire. Dans la société musulmane, l’esclavage devient une véritable institution socio-économique comme en témoigne le guide d’achat rédigé vers 1050 par le médecin Ibn Butlan, natif de Bagdad en 1001.

Selon l’historien Alain Dignat, « La traite arabe aurait commencé en 652 lorsque le général Abdallah ben Sayd imposa aux chrétiens de Nubie la livraison de trois cent soixante esclaves par an. Ce trafic n’a cessé dès lors de s’amplifier. Les spécialistes évaluent de 12 à 18 millions le nombre d’Africains victimes de la traite arabe au cours du dernier millénaire du 7e au 20e siècle » (203), ce chiffre comptabilise le Sahel et la côte est de l’Afrique, sachant que sur celle-ci la traite s’est intensifiée à la fin du XIXe siècle, notamment à Zanzibar et au Soudan.

Durant le haut Moyen-Âge (VIIIe-Xe siècles), L’Europe est impliquée également dans ce trafic. En effet, l’Empire carolingien et les royaumes qui lui ont succédé à partir de 843, étaient traversés par les routes commerciales du nord qui alimentaient en esclaves (saqâliba) les centres musulmans d’Orient (Egypte et Orient abbâsside) et d’Occident (al-Andalus) via Verdun, Venise et Cordoue (208). La christianisation de l’Europe centrale, avec le baptême en Pologne du duc Mieszko Ier en 966 et celui, en Hongrie, du futur roi Etienne Ier en 985, éteint l’offre en esclaves slaves, alors, qu’à partir de 1031, le califat Omeyyade se fractionne en royaumes concurrents (taïfas) qui s’ouvrent au commerce transsaharien d’esclaves noirs du Bilâd al-Sudân (le pays des Noirs).

IIb. La condition d’esclave dans la société sénégambienne

Dans les royaumes d’Afrique de l’Ouest, la société était très sophistiquée, structurée chez les hommes libres selon un système de castes professionnelles, religieuses et ethniques hiérarchisées, dont il reste encore aujourd’hui des habitudes, sinon une culture entretenue, que l’on retrouve à bien y regarder dans la quasi-totalité des sociétés modernes.

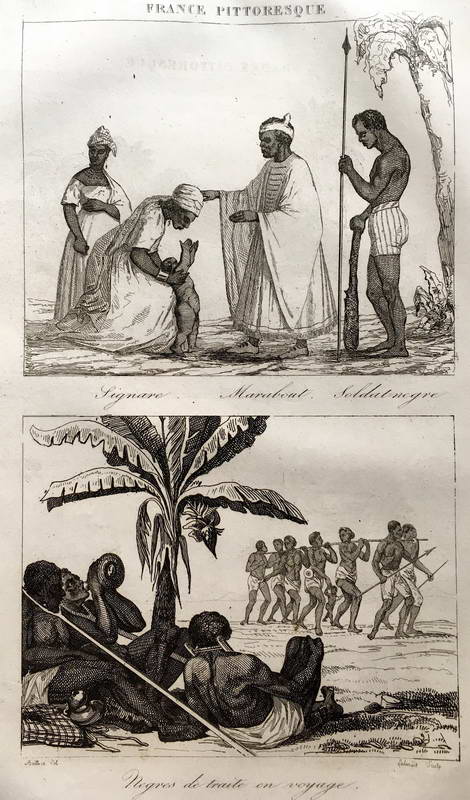

Les esclaves relevaient d’un statut qui pouvait d’apparenter à une véritable caste, notamment dans la société wolof où ils dépendaient directement du souverain, et pouvaient contribuer à assurer la stabilité politique et sociale au royaume.

Ainsi les fidèles Tiédos, bras armés du Damel du Kayor, assuraient une sécurité réciproque: «les Tyeddos appartiennent au Damel mais le Damel leur appartient», disait-on (210).

Selon Majhemout Diop (205), les souverains wolof avaient échafaudé toute une législation pour augmenter leur ngallo (ensemble d’esclaves, qui se dit aussi rumdé en poular) : l’approvisionnement en esclaves était réalisé par droit d’aubaine sur sa propre population assujettie et, de fait, redevable, mais surtout par la capture auprès des ethnies voisines (prisonniers de guerre, razzia).

En 1455, le navigateur vénitien Ca’ da Mosto rapporte que le roi sénégalais Zucholin «maintient son pouvoir économique par des pillages qu’il fait de plusieurs esclaves sur le pays, comme sur ses voisins, desquels il se sert de plusieurs manières, et surtout à faire cultiver ses possessions. Il en vend un grand nombre aux marchands arabes et en livre aussi aux Chrétiens depuis qu’ils ont commencé à contracter marchandises en ces pays»(211).

IIc. L’abolition française de l’esclavage au Sénégal face à la réalité culturelle et économique

La première abolition française de l’esclavage intervient par décret du 4 février 1794, après la loi du 4 avril 1792 qui, trois ans après la proclamation de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789, confère le statut de citoyen à tous les Français, y compris pour ceux résidant dans les possessions françaises hors métropole, et, notamment avec eux, les Mulâtres et Noirs libres du Sénégal.

Jusqu’en 1850, les établissements français du Sénégal formaient un ensemble épars de superficies très réduites : îles de Gorée et de Saint-Louis (fondé en 1659), postes fortifiés à Mérinaghen dans le Walo, Dagana, Bakel et Sénoudébou sur le fleuve, Albréda en Gambie, Sédhiou en Casamance, et quelques factoreries.

A noter qu’en Europe, six ans après le tremblement de terre qui détruisit Lisbonne, le Portugal fut le premier pays à statuer sur l’esclavage en interdisant l’introduction de nouveaux esclaves sur son sol métropolitain (loi du 12 février 1761) et en révoquant la transmission de statut d’esclave par voie héréditaire (loi du 16 janvier 1773 du Marquis de Pombal, Premier ministre du Roi Joseph Ier).

Pour la France de 1794, la préoccupation de disposer d’une population qui défende les colonies françaises contre un harcèlement anglais permanent, enlève la décision, quand les idéaux humanistes déjà propagés par la philosophie des Lumières, portés en particulier par la Société des Amis des Noirs à Paris, ne parvenaient pas à l’emporter face aux intérêts économiques des lobbies coloniaux.

A cette époque, la France n’a conservé qu’une partie des possessions qu’elle détenait avant le traité de Paris qui mis fin à la guerre de Sept Ans en 1763. En dehors du Sénégal, les Français sont encore présents en Louisiane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Antilles françaises et en Guyane française.

Cette décision qui confère la citoyenneté française à tous les hommes résidant dans les colonies, sans distinction de couleur, abrogea de fait la traite négrière.

On sait que cette décision ne fut guère appliquée qu’en Guadeloupe et dépendances, là où les esclaves noirs subissaient directement le joug français.

Elle fut révoquée par la loi napoléonienne du 20 mai 1802 et son arrêté consulaire du 16 juillet 1802, pour répondre à la situation socio-économique catastrophique de l’île depuis l’abolition et aux risques de revendication de la population affranchie.

Puis, lors de son retour au pouvoir des Cent jours, Napoléon signa le décret d’abolition de la traite le 29 mars 1815, en application des dispositions du traité de Vienne.

Enfin, par décret du 27 avril 1848, le Gouvernement provisoire de la 2e République proclame l’abolition de l’esclavage dans toutes les colonies et possessions françaises : « le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche ».

Cette décision interdit également aux Français de faire commerce d’esclaves ou d’en posséder à l’étranger.

Au lendemain de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, le gouverneur Baudin essaya en 1849 d’établir deux villages de liberté à Ndar-Tout et à Sor, autour de Saint-Louis, pour y accueillir les affranchis. Ces structures devaient accompagner les anciens esclaves pour leur permettre d’accéder à leur propre autonomie sociale, juridique et économique, en encourageant leur indépendance vis à vis de leurs anciens maîtres et en leur offrant une rémunération pour leur travail.

Le principe des villages de liberté rappelle le système des engagements à temps qui fut instauré de 1822 à 1844 par l’arrêté du 28 septembre 1823 qui allait asseoir la base juridique d’une transition pratique pour passer d’une économie esclavagiste à une société sans esclaves. Ce système permettait de maintenir la disponibilité d’une force de travail au sein d’une colonie contrainte de s’inventer depuis l’interdiction d’une de ses principales ressources, la traite négrière.

Le premier article de cet arrêté défendait d’introduire de nouveaux captifs dans les possessions françaises du Sénégal : tout contrevenant verrait son esclave saisi et employé par le gouvernement comme engagé. Ce texte permet dès lors à chacun de racheter un esclave, de l’affranchir aussitôt, et de le mettre au service de la colonisation en le rémunérant.

Les hommes libres ne voulant pas travailler ni s’enrôler, un système de recrutement d’esclaves est organisé de 1822 à 1844, pour servir l’armée ou les projets expérimentaux de mise en valeur agricole du Cap Vert et du fleuve (Richard Toll, Dagana et Koïlel). Ce système des engagements à temps permettait le rachat par l’administration coloniale ou par les particuliers, d’esclaves pris à des négriers ou résidant dans les régions voisines pour leur proposer de travailler pour eux un certain nombre d’années (sept à quatorze ans) en échange de leur affranchissement préalable.

Ce processus devait être l’occasion, pour ces esclaves qui sortaient d’une condition sans droits humains, d’un apprentissage de la liberté et des codes de l’administration coloniale dans une perspective d’intégration et d’adhésion aux principes de la société européenne.

Les engagés ont manifestement contribué à l’essor commercial du Sénégal durant l’administration du baron Jacques-François Roger (1822-1826). L’arrivée du gouverneur Bouët-Willaumez en 1844 mettra un terme à ce système qui employait des engagés à la place d’esclaves sans que cette différence soit quelquefois clairement perçue, malgré leur affranchissement.

Avec l’arrêté du 18 janvier 1844, seul l’État se réserve le droit de faire recruter annuellement ceux qui seront nécessaires pour organiser les troupes noires.

Cette disposition assèche le trafic qui continuait d’acheminer des captifs depuis le haut-Sénégal pour les vendre à Saint-Louis où leur affranchissement les transformait ipso facto en engagés.

L’article 6 du décret du 27 avril 1848 abolissant l’esclavage dans toutes les colonies françaises supprime le système d’engagement à temps établi au Sénégal. Son article 9 stipule que «seront dispensés de toute preuve de naturalisation, les habitants indigènes du Sénégal (…) justifiant d’une résidence de plus de cinq ans » (217). Ainsi, les captifs et engagés à temps justifiant de cette modalité deviennent citoyens français.

Dans les années 1890-1910, les villages de liberté furent aussi la forme d’action que recherchait la Société anti-esclavagiste de France, pour concrétiser et expérimenter sur le terrain ses convictions humanistes. Soutenue directement par le pape, cette Société œuvra principalement au Soudan, à Kita, où plusieurs villages furent soutenus par les Pères du Saint-Esprit puis par les Pères Blancs (216).

Au Sénégal, les missionnaires de la société des missions de Paris créèrent en 1880 le village de Bethes ou Khor, près de Saint-Louis.

Les villages de liberté les plus importants étaient près de Matam à Civé, à Podor et dans le Niani Ouli (Maka Kaba, Gamou, Diendé, Baby et Tambacounda).

Puis, d’autres petits villages existèrent un peu partout, Kaolack et Karabane pour les plus connus, selon Majhemout Diop (205).

Mais la plupart de ces villages ne devinrent dans la pratique que de petites réserves, à usage de l’administration coloniale, d’une main-d’œuvre quasiment forcée que ne pouvaient plus fournir à l’administration coloniale les anciens maîtres esclavagistes dépossédés (202).

Le clivage d’une société où le travail était assuré principalement par les captifs a contrarié la mise en œuvre de leur affranchissement.

Selon Majhemout Diop (205), il y avait encore au Sénégal à la fin du XIXe siècle, un esclave pour un homme libre et, dans certaines régions, quatre à seize esclaves par homme adulte libre.

L’abolition ne valait en fait que pour les territoires administrés par les Français et la loi coloniale ne vit une application réelle qu’au début du XXème siècle, avec le parachèvement de la colonisation. Mais aussi, dans la pratique, cette mise en œuvre se heurtait aux mœurs ancestrales et attaquait les bases mêmes de l’organisation sociale des régions voisines des comptoirs français, dont l’économie et la richesse de chaque famille dépendait du nombre d’esclaves qu’elle possédait.

Dans les années 1890, il était observé par les commandants de cercle que les provinces où le nombre de captifs est le plus grand, était celles qui manifestaient le moins de difficultés pour régler intégralement l’impôt.

Cette réforme risquait également de priver d’une main d’œuvre la jeune colonie alors qu’il n’était encore possible de mobiliser le contingent ouvrier nécessaire à son expansion qu’auprès des chefs locaux qui disposaient d’une population de captifs.

Les villages de liberté devaient ainsi répondre au changement radical des sociétés esclavagistes que l’abolition allait entraîner dans les régions concernées, au fur et à mesure de la conquête coloniale. Sans leurs populations de captifs, ces régions allaient se retrouver sans ouvriers ni domestiques, puisqu’il était admis que l’homme libre ne travaille pas (200). Au Soudan, la création de villages de liberté a été encouragée par Faidherbe pour permettre le repeuplement de régions que la colonie souhaitait développer grâce à cette main-d’œuvre d’affranchis.

Il paraît pertinent de rappeler quel était aussi le contexte socio-économique et culturel de la France agricole et industrielle de l’époque, qui engageait ces réformes abolitionnistes au Sénégal.

Avec les féodalités postcarolingiennes, le statut socio-économique de la population non aristocratique, ecclésiastique, militaire ou marchande, devint le servage, auquel devaient se soumettre les paysans, même libres, fermiers et manouvriers.

Cette condition était issue de la tradition esclavagiste, romaine et mérovingienne, dont la charge n’était plus rentable ni supportable dans le nouveau contexte économique de récession commerciale et d’instabilité politique qui prévalu à partir des guerres de succession de l’Empire carolingien (années 830-835).

Le servage était encore répandu en France en 1789, notamment dans les domaines ecclésiastiques, malgré son remplacement progressif par un droit seigneurial de justice et de rente (censives) qui s’instaura durant la période du XIe au XIIIe siècles.

Ensuite, le développement de la production industrielle au XIXe siècle allait instituer la condition ouvrière qui, en attendant des acquis sociaux catégoriels et l’élaboration d’un encadrement juridique plus solidaire, était loin de répondre à la liberté individuelle et à l’égalité que la révolution de 1789 avait permis d’envisager après les bonnes pages humanistes de la philosophie des Lumières.

L’extrême pénibilité, la durée importante du temps de travail et le faible salaire ne permettaient pas de s’affranchir d’une condition de vie que l’on croyait abolie.

A titre d’exemples, rappelons que la loi du 22 mars 1841 interdit le travail des enfants de moins de 8 ans et limita à 8 heures la durée de travail des enfants âgés de 8 à 12 ans. Et il fallut attendre 1916 pour que la journée de travail des femmes soit limitée à 10 heures, mais seulement pour celles âgées de 18 à 21 ans.

A partir de 1918, les femmes ne descendirent plus dans les puits et les galeries sous terre pour extraire le charbon aux côtés des mineurs. Malgré la Déclaration des Droits de l’Homme, la femme était exclue du principe d’égalité, considérée comme une mineure perpétuelle, qui appartient à son mari quand elle est mariée, et ce, depuis le Code civil de Napoléon en 1804 jusqu’à la loi du 18 février 1938 qui lui concède un peu de capacité juridique propre.

Si, malgré ces conditions ouvrières et paysannes guère enviables aujourd’hui, la France ne connaissait pas l’esclavage sur le sol métropolitain ni de ségrégation raciale, cela ne l’empêcha pas d’exercer aux XIXe et XXe siècles la suprématie coloniale sur d’autres continents.

Aux Etats-Unis d’Amérique la pratique de l’esclavage fut une caractéristique socio-économique. A partir de 1619, date de la capture par les corsaires anglais du négrier portugais, le San Juan Bautista, qui permit l’installation d’une vingtaine de Noirs survivants en Virginie, jusqu’en 1865, date du XIIIe amendement de la Constitution des Etats-Unis d’Amérique, l’application des droits constitutionnels fut entachée par le régime de ségrégation raciale que supportèrent les quatre millions quatre cent quarante mille Noirs vivant aux Etats-Unis à cette époque, soit 14,10 % de la population états-unienne (214), ainsi que leurs millions de descendants jusqu’au-delà du milieu du XXe siècle.

Mais, après cette mise en perspective édifiante pour ne pas perdre de vue le contexte d’une époque, revenons au Sénégal où l’émancipation issue des Principes institués par la Révolution française ne fut pas simple à mettre en œuvre.

Le représentant des commerçants du Sénégal, Barthélémy Durand-Valentin, parle en 1849 de « l’immense dommage de l’émancipation qui pèsera longtemps sur la colonie et auquel l’exiguïté de l’indemnité sera loin de porter un suffisant allègement » (206).

L’Abbé David Boilat, qui publie en 1853 ses Esquisses sénégalaises, observe que « la libération arriva comme un coup de foudre, les maîtres furent réduits pour la plupart à la plus grande gêne » (201).

Nommé Gouverneur du Sénégal en 1863, Léon Faidherbe constate que les habitants de Saint-Louis ne possédaient que quelques esclaves, mais leur émancipation ruina certaines familles malgré l’indemnité payée par le gouvernement (207).

Aussi, Victor Schoelcher, qui avait porté le décret d’abolition en 1848 lorsqu’il était député de Martinique, intervint-il au Sénat le 1er mars 1880, soit 32 ans plus tard, pour condamner des faits d’esclavage qui perduraient au Sénégal :

« Les journaux ont retenti récemment d’actes d’esclavage qui affligent encore notre colonie du Sénégal. L’opinion publique s’en est émue.[…] Les habitants vivent sous notre pavillon mais gardent leur statut personnel. Nous ne pouvons exercer auprès d’eux […] qu’une influence morale ; nous ne pouvons pas leur imposer nos lois, nous ne pouvons pas leur interdire l’esclavage, pas plus que la polygamie, qui est dans leurs mœurs. […] les faits que je rapporte sont arrivés sur des points de notre colonie déclarés territoire français dont les habitants, en même temps qu’ils ont acquis des droits de citoyens français, en ont contracté les obligations : la loi du 27 avril 1848 abolissant l’esclavage porte le principe que le sol de France affranchit qui le touche, [ce principe] est appliqué aux colonies et possessions de la République » (215).

A noter que déjà en 1315, un édit du roi de France Louis X Le Hutin stipulait que « selon le droit de nature, chacun doit naître franc ».

Au Sénat, Schoelcher cite encore une dépêche ministérielle du 26 octobre 1848 qui « recommandait au gouverneur du Sénégal d’avertir les chefs et gens du pays qui viennent chez nous accompagnés de captifs d’avoir à les laisser aux portes de Saint-Louis et de Gorée, s’ils ne voulaient pas s’exposer à les perdre» (215).

Mais ce précepte n’est pas respecté, Schoelcher déplore que l’esclavage existe au grand jour à Saint-Louis : les captifs réclamés par leur maître sont expulsés pour vagabondage dangereux, et pour ceux qui ne sont pas demandés dans le délai de trois mois, la publication au Moniteur du titre de liberté qui leur est accordé est contraire au principe qu’il n’y ait pas d’esclave à affranchir dans un pays où il n’y a pas d’esclavage.

Une lettre du chef de bataillon Delassault adressée le 30 juillet 1856 aux chefs de Gandiol nous instruit explicitement à ce sujet : « A la réception de votre lettre où vous réclamez deux captives, Fatma et Maria, je me suis empressé de faire rechercher ces deux captives pour les expulser de Saint-Louis pensant que c’était depuis peu de temps qu’elles s’étaient sauvées de Gandiol. Mais il arrive que vous avez été trompé par la propriétaire de ces esclaves, la femme Coumba Laobe, qui nous a déclaré qu’elle avait elle-même donné la liberté à Maria depuis 15 ans qu’elle habite à Saint-Louis. Quand à la nommée Fatma elle se trouve maintenant louée comme nourrice d’un des enfants d’un habitant de cette ville et ceci depuis 10 à 11 mois à la connaissance de la femme Coumba Laobe. Cet Européen ayant saisi la justice de cette affaire, nous ne pourrons l’expulser de l’île que lorsque la femme Fatma aura terminé de nourrir l’enfant, car il y aurait de l’inhumanité, vous le comprendrez bien, à priver un enfant du lait de sa nourrice. Quant à vos captifs vous n’avez rien à craindre pour l’avenir, car nous ne provoquons pas la désertion des esclaves ou captifs. Lorsque nous apprenons que quelques-uns se sont réfugiés à Saint-Louis, nous les ferons de suite expulser de l’île. De plus, la faculté est donnée aux indigènes de l’extérieur de se faire accompagner de leurs captifs, en quelque sorte jusqu’aux portes de Saint-Louis et de Gorée, parce que ces villes ont à leur proximité des territoires sur lesquels ne s’étend pas l’émancipation des esclaves. Vous voyez donc bien que les esclaves qui viennent nous demander leur liberté non seulement ne sont pas reçus, mais sont expulsés de l’île. A vous à les reprendre alors, ce n’est plus notre affaire. » (in Archives du Sénégal, 3B 91, fol.24, lettre n°8, éd. Oumar Ba 1976).

Au Sénat, Schoelcher cite aussi une lettre en date du 10 mai 1878 de M. Batut, magistrat à Gorée : « vous vous imaginez en France que l’esclavage n’existe plus depuis 1848. Détrompez-vous, nous l’avons ici en plein, non pas chez les Blancs, mais tous les Noirs ont des esclaves, et ce qu’il y a de plus fort, c’est que l’administration y tient la main ».

Cette situation est encore confirmée dans une lettre publiée le 26 septembre 1879 dans l’Eglise libre par M. Villeger, missionnaire, citée encore par Schoelcher à l’appui de son intervention : « on vend et on achète encore des esclaves dans toutes les villes de notre dépendance. Le prix d’un enfant est de 150 à 200 fr, celui d’un adulte est de 250 à 300 fr. […] à l’exception de Saint-Louis, Gorée et Dakar, des caravanes d’esclaves traversent librement des territoires français. Une seule fois, un capitaine commandant la ville et le canton de Dagana prit sur lui d’arrêter un convoi ; par ordre supérieur il dut les rendre au négrier. »

Il est vrai que la loi de 1831 tendait à réprimer le transport d’esclaves à travers l’océan atlantique et une jurisprudence se constitua à Saint-Louis qui considéra que sur la terre ne s’appliquait que la loi de 1848…. (213). La loi de 1848 ne portait que sur les colonies et possessions françaises, elle n’empêchait pas l’esclavage sur le reste des territoires même limitrophes, à savoir aux portes mêmes de l’île Saint-Louis ou de Gorée.

L’intervention de Schoelcher au Sénat est significative de la difficulté à mettre en œuvre un principe supra-régalien que la nation française voulait universel, les Droits de l’Homme, dans des territoires où, selon François Renault, «l’esclavage fait partie intégrante des mœurs et des institutions» (213). Le commerce et l’administration ne pouvaient risquer d’imposer une telle déstructuration des sociétés indigènes et n’en avaient pas les moyens indemnitaires. Ainsi le sénateur conclut son intervention en demandant que l’on ne porte pas le désordre dans les sociétés noires mais que dans les territoires déclarés français, la loi soit appliquée.

Le milieu du XIXe siècle voit une profonde modification de la société sénégalaise en relation avec les Européens. La situation économique dégradée par l’abolition de l’esclavage favorisa l’émergence d’un libéralisme qui aura raison d’un système commercial monopolistique à bout de souffle : «Vers 1848, le régime des comptoirs auquel le gouvernement métropolitain avait réduit le Sénégal, au lendemain de l’échec de la colonisation agricole prônée par Schmaltz et Roger, a fait faillite. Tous les négociants européens ou mulâtres, et les officiers de marine constatent cette grave situation. Le commerce de la gomme demeure la ressource essentielle de la colonie car l’arachide, produit de faible valeur, ne fait que débuter »(212).

Mais faute d’organisation commerciale et de relations négociées avec les Maures qui contrôlent le trafic le long du fleuve, les quantités de gomme exportées du Sénégal ne cessent de diminuer : 3 769 tonnes en 1845 et 2 264 tonnes en 1847. « Les peuples africains multipliaient leurs exigences et menaçaient le commerce français par leurs conflits incessants. Le Sénégal n’était dès lors qu’un archipel de comptoirs battus de flots tumultueux où la vie ne pouvait qu’être inquiète et misérable » (212).

Cette insécurité nuisible aux intérêts des établissements français et à la sécurité des négociants, allait entraîner la colonisation française des territoires sénégalais, et jusqu’au Soudan occidental.

En 1848, les Européens, en majorité commerçants, ne sont que quelques centaines dans les comptoirs, peuplés de treize mille habitants à Saint-Louis et quatre mille cinq cents habitants à Gorée, essentiellement mulâtres qui exercent le quasi-monopole du commerce. Avec une baisse du mouvement commercial de moitié entre 1845 et 1849, à laquelle s’ajoute un endettement important des traitants en raison de l’émancipation qui les oblige au recours de salariés et en raison de la fin de leur monopole, l’Assemblée nationale vote la loi du 30 avril 1849 portant création d’un régime indemnitaire pour les propriétaires d’esclaves.

Celle-ci était de 75 à 300 F par esclave pour dix mille soixante-quinze captifs concernés, estimation qui fut dans les faits ramenée à six mille sept cent trois.

Les propriétaires des colonies à sucre avaient touché, quant à eux, une indemnité par esclave de 430 F pour la Martinique, 470 F. pour la Guadeloupe, 618 F. pour la Guyane et 705 F. pour la Réunion (209).

Pour faciliter la mise en œuvre du versement de l’indemnité, la Banque du Sénégal ouvrit ses portes en 1855, dans le centre commercial et administratif de Saint-Louis.

Et, pour réorganiser la cohésion d’une société indigène bouleversée par la réforme, les Français accédèrent à la demande des habitants de Saint-Louis de la création d’un tribunal musulman (décret du 20 mai 1857), alors que ceux-ci étaient soumis depuis le Code civil promulgué en 1830 au respect de la loi française et notamment celle du 24 avril 1832 qui accorde en contrepartie la citoyenneté à tous les habitants libres du Sénégal.

Avec l’augmentation des agressions et actes de brigandage des Maures, des Ouolofs et des Toucouleurs, les escales furent renforcées en postes militaires à Dagana et à Podor.

Les coutumes dues aux chefs des escales furent supprimées, le moindre commerce était en effet soumis à des droits de passage tout le long de la route jusqu’à sa destination, mais la contrepartie sécuritaire n’était pas respectée.

La pacification du fleuve conduite par Faidherbe de 1855 à 1859 contre les Maures Trarzas qui avaient envahi le Ouolo et la défaite d’El Hadj Omar en 1860, furent un préalable pour constituer la colonie française du Sénégal.

Il fallut poursuivre cependant des guerres de stabilisation notamment pour le Cayor, contre le Damel Macodou Couba Yande M’Barrou, puis Lat Dior N’Gone Latyr, lesquels revenaient sans cesse sur les traités qui devaient assurer suffisamment de garantie pour justifier des investissements d’une colonisation coûteuse, avec notamment la construction des infrastructures utiles entre Dakar et Saint-Louis.

Le chemin de fer de Dakar à Rufisque fut inauguré en 1883 grâce à un traité avec le successeur de Lat Dior, Ahmadi-N’Gom-Fall, Damel du Cayor et la ligne Dakar-Saint-Louis le fut en 1885.

Et, dans un contexte de travaux quasiment forcés, organisé par l’administration coloniale elle-même, la pratique esclavagiste perdurait dans les possessions françaises les plus éloignées.

Dans un article publié en 1950 parmi les Comptes rendus de l’Académie des Sciences coloniales (204), le Professeur Auguste Chevalier rapporte qu’en 1902 il put assister aux entretiens d’administrateurs avec le gouverneur général Roume à Saint-Louis. Celui-ci interrogea un haut-fonctionnaire sur la suppression de l’esclavage au Soudan occidental (Mali actuel), après les conquêtes des armées coloniales conduites par Galliéni puis Archinard de 1880 à 1894 contre le Cheik Ahmadou, fils d’El Hadj Omar et roi de Ségou, puis contre l’Almany Samory Touré, et contre le marabout Mahmadou-Lamine qui engagea une guerre sainte en 1885-86.

Le fonctionnaire en vint à déplorer que la suppression de l’esclavage était impossible tellement cela était entré dans les mœurs.

Roume ne put qu’insister sur la nécessité d’accomplir la réforme radicale des sociétés esclavagistes qui ne pouvaient perdurer dans les colonies françaises, et sans doute déplorer l’inefficacité des outils juridiques à sa disposition pour éradiquer l’esclavage.

Manifestement, les dispositions des lois du 8 mars 1831 et du 27 avril 1848 qui avaient pu s’appliquer, pour l’Afrique, sur le sol restreint des possessions françaises quand celles-ci se résumaient principalement aux comptoirs de Gorée et de Saint-Louis, éprouvaient des difficultés à être respectées sur les territoires plus vastes et plus reculés des nouvelles colonies. Ces textes furent donc complétés par le décret du 12 décembre 1905, punissant de deux à cinq ans de prison « quiconque, sur les territoires de l’Afrique Occidentale Française et du Congo français, aura conclu une convention ayant objet d’aliéner (…) la liberté d’une tierce personne ».

Cette mesure permit de poursuivre pénalement ceux qui usaient des habitudes culturelles pour recourir au travail des esclaves.

On peut ainsi considérer qu’à cette date, il n’y eut plus, en droit, d’esclaves sur ces territoires français. Mais du statut de captif domestique à celui de travailleur forcé, l’ancien esclave se retrouvait en fait dans une situation moins confortable. Ils étaient exploités par l’administration et méprisés par les Africains, qui les appelaient, au Soudan, captifs des Blancs.

Par habitude et lapsus, ces villages étaient même parfois appelés villages des captifs du Gouvernement (216). L’institution des villages de liberté est condamnée par la Commission de l’esclavage de la Société des Nations, dans la session tenue à Genève du 15 au 24 juillet 1925.

Dominique MOISELET, novembre 2021

II. L’esclavage au Sénégal

bibliographie des auteurs cités

200 – ARENDT (Hanna), The Human Condition, University of Chicago Press 1958 (au sujet de la condition de l’homme libre dans l’antiquité grecque)

201 – BOILAT (Abbé David), Esquisses sénégalaises 1853, Karthala 1984,

202 – BOUCHE (Denise), Les Villages de liberté en Afrique noire française, 1887-1910, Mouton, Paris-La Haye, 1968

203 – CHEBEL (Malek), L’esclavage en terre d’Islam, Fayard 2007 (cité le 27 novembre 2018 par Alban Dignat in https://www.herodote.net/Le_regard_d_un_anthropologue-article-290.php, consulté le 23 mars 2021)

204 – CHEVALIER (Auguste), Mes amis, les Africains de l’Ouest et du Centre africain autrefois, aujourd’hui et demain, in Comptes rendus mensuels des séances de l’Académie des Sciences coloniales, tome X, séances des 7 et 21 juillet 1950)

205 – DIOP (Majhemout), Histoire des classes sociales dans l’Afrique de l’Ouest, vol. 2 le Sénégal, François Maspero 1972,

206 – DURAND-VALENTIN (Barthélémy), Mémoire rédigé à l’occasion de la pétition présentée à l’Assemblée nationale pour les commerçants du Sénégal, Bordeaux 1849 – cité par Roger Pasquier, in A propos de l’émancipation des esclaves au Sénégal en 1848, in Revue d’Histoire française d’Outre-Mer tome 54, n°194-197, Paris 1967

207 – FAIDHERBE (Louis Léon César), Le Sénégal, la France dans l’Afrique occidentale, Hachette, Paris 1889

208 – LOMBARD (Maurice), L’or musulman du VIIe au XIe siècle, in Espaces et Réseaux du Haut Moyen Âge, Mouton, Paris, 1972

209 – MARTIN (Gaston), Histoire de l’esclavage dans les colonies françaises, P.U.F. Paris 1948

210 – MONTEIL (Vincent), Lat Dior, Damel du Kayor, et l’islamisation des Wolofs, in Archives de Sociologie des religions n°16, CNRS 1963

211 – MOSTO (Alvise Ca’ da), Voyages en Afrique noire 1455-1456, Chandeigne 2003

212 – PASQUIER (Roger), A propos de l’émancipation des esclaves au Sénégal en 1848, in : Revue française d’Histoire d’Outre-Mer tome 54, n°194-197, Paris 1967

213 – RENAULT (François), L’Abolition de l’esclavage au Sénégal : l’attitude de l’administration française (1848-1905), in : Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 58 n°210, 1971

214 – RUBIN (Ernest), Les Esclaves aux Etats-Unis de 1790 à 1860, article in revue Population, INED, Paris 1959/1-vol.14

215 – SCHOELCHER (Victor), L’Esclavage au Sénégal en 1880, Librairie centrale des publications populaires, Paris, 1880).

216 – BOUCHE (Denise), Les villages de liberté en Afrique noire française 1887-1910, volume 28 in the series Le Monde d’Outre-Mer Passé et Présent/Série Etudes, De Gruyter Mouton 1968

217 – ZUCCARELLI (François), Le régime des engagés à temps au Sénégal (1817-1848), in Cahiers d’Etudes africaines, année 1962, n°7.

I. Une histoire documentée, légitimité des sources

II. L’esclavage au Sénégal

III. La traite négrière

IV. Gorée, sans les esclaves

Autres publications de Dominique Moiselet sur senegal-online :